为什么现代音乐不能写好听点儿?

(本文来源:公众号“X音乐实验室”;作者:嘤嘤嘤)

听音乐、读书、看电影、喝咖啡,文艺青年必备项目。谁还不是个文化人儿呢?连苏大强都会作诗,咱还不能听听古典音乐么?

古典音乐受欢迎的总是那些“老掉牙”的音乐家,贝多芬、巴赫、莫扎特、肖邦……作品是不少,他们也确实是大天才,可是现代人怎么了?就再也写不出来好听的东西了么?为什么现代作品听起来都是那样的?不知所云!

要是采访一下广大群众,你所知道的当代音乐家有哪些?估计久石让和约翰·威廉姆斯的存在感最高。但是他们在音乐学院的作曲系里,称不上是榜样人物。为什么这些为了作曲头发掉的像软件工程师一样的艺术家们,不能写这些通俗好听的东西呢?

艺术的特殊性

艺术的创造和科学不同。科学总是在朝着未知的领域探索,或者对人类生活更便捷的方向发展。

音乐是在一定规律之内创作的,总要受到乐理框架的制约。而且既不能和之前的作曲家写的过于相似,又得有思想,有深度。这也太难为人了!

我,作为一个公众号的小编,写稿这些年都快枯竭了。既不能抄袭其他的人的,又不能和之前写过的内容重复,每天想选题就抓破头。

作曲家,我们简单粗暴的揣测,就相当于给它一架钢琴,88个键,让他想办法排列组合出和之前几百年别人写的都不一样的作品,还要有自己的风格特点,还要悦耳动听。

艺术的时代性

从历史上来看,许多艺术作品都要经受时间的考验。总有些超前的艺术家被当成精神病,却在几十年或上百年后被改称大师的。

有些人幸运的能在活着的时候找到知音,有些人要承受一辈子的批评。其实,想写一些简单的、好听的旋律不难,比如流行音乐,很多都能迅速让人记住,但是严肃音乐的目的不是娱乐大众。

可以说很多现代作品,作曲家写的时候就知道大众不会喜欢,因为他就是在自己的领域里往前钻。就像一个数学家,他研究的内容一定不会在买菜的时候用到……

艺术的研究性

许多艺术家,我们可以把它们想象成科学家,他们要探索艺术的新形式,有可能是更贴近生活的,也有可能越走越远。

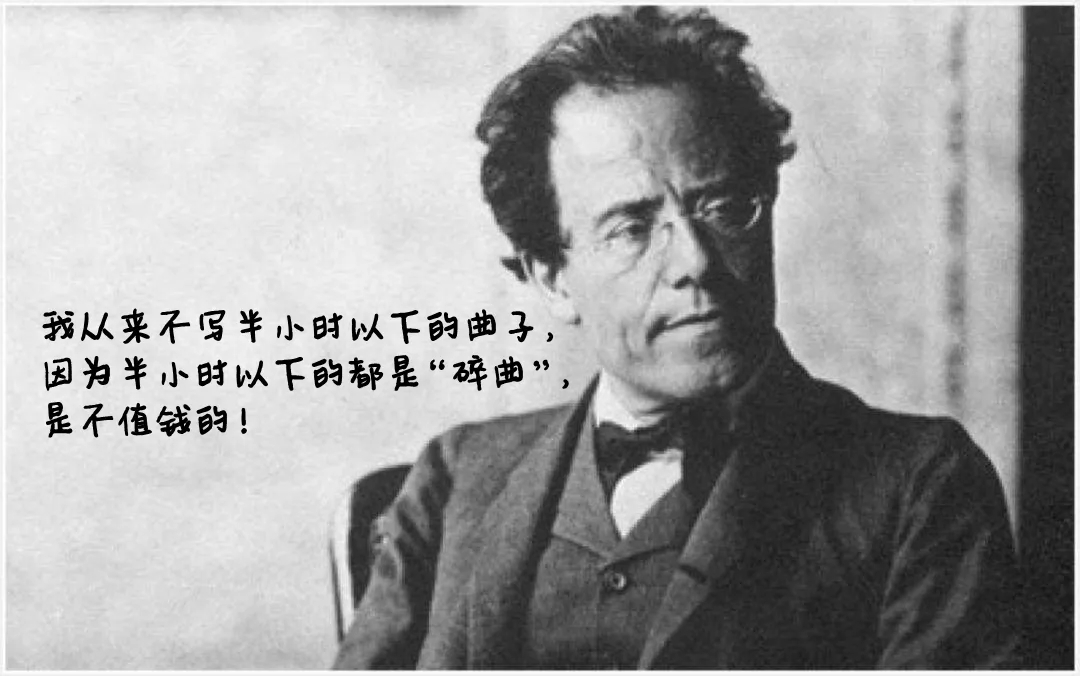

其实简单的旋律最容易被观众接受,但是大家都能接受的就太简单,简单就没深度,就没有研究性,也不能开创什么新的流派,这样的曲子统称为碎曲,是没有价值的。

我们听古典主义时期的作品,非常容易接受。即使是不太了解古典乐的人,也会很快喜欢上贝多芬、莫扎特。是不是今后就不会再有这样的音乐家和作品了呢?

应该不是。

因为人们对艺术的审美总是有反复的,总有人喜欢复古风,说不定哪天就又流行起古典主义了,音乐家们或许还会争相写古典主义作品。

对于业余学习音乐的人来说,很少能接触到新鲜出炉的当代作品,平时听的、练的也都是经典曲目。只有专业从事音乐演奏或音乐教育的人,才有更多机会接触现代作品(作曲家还活着的那些)。所以,现代音乐的传播也很难,我们都听不到,怎么喜欢呢?

现代音乐完全可以写的好听一些,但是,作曲家们并不想,就这么简单。

编辑:风下

全部评论(共0条)