脑算法:绝对音高与相对音高

(本文来源:公众号:“作曲家”;作者:笑一)

记忆音乐的方式,是记忆音符之间的音程关系。音乐与语言类似,当绝对音高改变时,只要相对音高不变,此旋律仍是此旋律。相对音高记忆,似乎只记忆了旋律的核心轮廓,而非每个音。大多数人类拥有着相对音高算法,极少数人有着绝对音高算法,更少数人则不能辨别、记住绝对或相对音高信息。

相对音高人群在一定情况下有着一定的绝对音高能力,例如一首听了百遍的唱片歌曲,大多数人能用记忆在原调上唱出。

婴儿具备着绝对音高和相对音高的处理能力,即婴儿比成人有着更强的绝对音高。或许,我们生来都有着绝对音高算法,但后天在每年听到不同的人唱出不同调上的生日快乐后,便不知所措地都变为了相对音高。(Saffran, 2003; Saffran & Griepentrog, 2001,笑话不来自这。)

绝对音高是罕见的音高记忆能力,即在没有参考音的情况下,制造与辨识任何一个音高的能力。相对音高的人或许能通过记住一首歌的开头音,再用相对音高的方式找出其他音,但这需要时间和运算。真正的绝对音高,是不经思考、随时精确唱出、辨别任何音高。大约万分之一的人口有着这个能力。(Levintin & Rogers 2005; Takeuchi & Hulse, 1993)

但同时,绝对音高也可能会干扰人们辨识相对音程,音乐中的旋律,是靠音程关系、时值长度关系来确定,而非绝对音高,相对音高也许是更具有音乐性的音符处理方式。

绝对音高者,在听音方式上与相对音高者相同。但有着绝对音高的大脑卓越于,能够将不同音高分类,而非计算出音与音之间的距离。绝对音高人群脑中将不同音高分为70多个类别,而相对音高人群将不同音程大致分为12个类别(1度、小二、大二、…大7度)。12个类别远比70多个类别好记,后天的懒,造就了万分只9999?

幼年,是培养绝对音高的关键时期。人们在11岁以后很难训练出绝对音高,目前还没有任何关于相对音高成人,通过训练得到绝对音高的记载。幼年的音乐训练中,使用固定Do视唱练耳,要比移动Do视唱练耳,更容易获得绝对音高。但不能保证这样做100%有效。没有任何音乐训练,能够绝对保证绝对音高的形成。也就是说,其他因素,例如先天基因、生理、外界环境、音乐训练等,都影响着人们是否能够得到或保留绝对音高的能力。

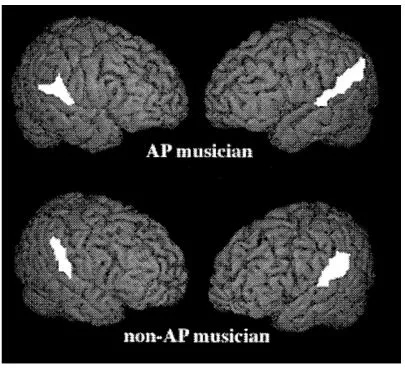

图为绝对音高(AP)、相对音高(RP)音乐人的脑部磁共振成像。白色区域为颞平面(planum temporales)在左右脑半球 —— 语言理解区域。绝对音高的大脑表现出更对称的性质,并且在左脑有着更多的planum temporales区域。(Schlaug, G. 2001)

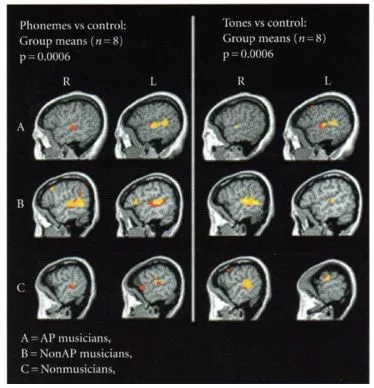

功能性磁共振成像,左图为对音素的反应,右图为对音高的反应,A为绝对音高音乐人,B为相对音高音乐人,C为非音乐人。图像表示在听到不同的音素、音高时,不同人群脑部不同部位作出的不同反应。橙色比黄色有着更强的活跃性。

左图显示三类人群在处理音素时,左脑都有着更高的活跃程度。右图显示相对音高音乐人以及非音乐人在处理音符时使用右脑,而绝对音高音乐人使用左脑。说明无论处理语言还是音符,绝对音高的人都适用同样的左脑区域来运算。

绝对音高人群有着更浓的白质在颞叶区域,联系着音符判断。有着绝对音高的左脑也有着与颞叶更强的超链接。早期的音乐训练也许能够迅速提高发展连通性,或减少由于年纪增长造成的神经系统修剪。

---

Music Thought and Feeling, Understanding the Psychology of Music - William Forde Thompson

The Brain of Musicians, A Model for Functional and Structural Adaptation - Gottfried Schlaug

注:音乐能够提高人类繁衍与幸存几率,视唱练耳还是必要。

编辑:风下

全部评论(共0条)