从零开始说摇滚 (一)摇滚乐、摇滚乐手与摇滚精神

(本文来源:公众号“Soundlibrary声音图书馆”;作者:Kinjio)

题记:《从零开始说摇滚》是本公众号从今天开始全新发布的一个专题。以后将会每周更新一期。此专题旨在系统地、深入浅出地、尽量完全地介绍摇滚乐从产生到发展至今的历史过程,包括其中产生的音乐流派、代表乐队、推荐专辑等,同时,这也是一次对笔者多年以来听摇滚的总结与反思。针对中国摇滚发展的特殊性,本专题也会专门分篇章从八十年代以来的国内摇滚乐进行一番梳理,让我们看到摇滚乐背后的故事。希望这个专题能够成为一次轻松愉快的摇滚之旅,也希望能够给读者带来一些新的启发和思索。

Bill Haley 与猫王

对于八九十年代最初听到西方音乐的、绝大多数中国人来说,一度的,“奇形怪状的头发,黑皮衣,纹身吸毒酗酒就是摇滚”,著名演员陈佩斯甚至专门拍过一个短片《九六摇滚指南》专门讽刺这种表面的、病态的观念。但是,无论从哪个角度来说,“摇滚乐”,都是反传统的,它与你所演奏的乐器、外表装扮、舞台风格都没有多大关系,但是它应该是富于创造力、颠覆性、拥有蓬勃而年轻的生命力的。我们一直试图脱离意识形态给摇滚乐下一个确切的定义,然而,很遗憾的是,它从诞生的那一天开始就不是独立的。我们想弄清楚摇滚的概念,就必须接受它与传统音乐概念上的区别。它是一种不断生长的,却永远保持着新鲜感与先锋性的思潮,它所诞生的意义,就在与传统,与陈旧,与故步自封进行斗争,因此,它应该永远是年轻的。而音乐,只是它代表性的外在表现形式。

陈佩斯在《九六摇滚指南》中的扮相代表了当时人们对摇滚乐手的片面认识。

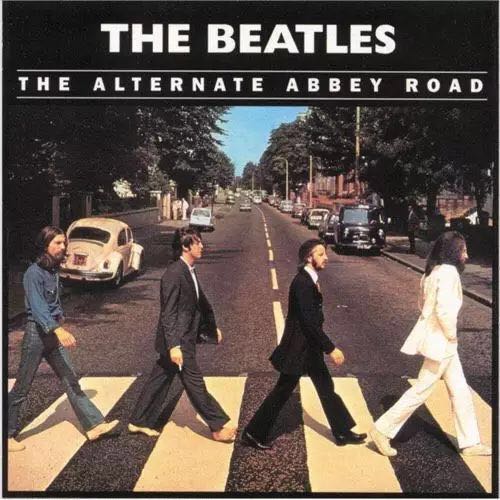

Beatles作为英国历史上最成功的摇滚乐队之一,创作了无数经典作品,脍炙人口。他们在大获成功之后仍然不断尝试新的风格,创作出具有创造力和反叛精神的新作品,后来,因为各自理念不同而解散。尽管Beatles的解散令人遗憾,然而各位乐手们仍然各自活跃于音乐创作中。

前文已经提到,“摇滚”由于其产生历史的特殊性,注定不能与精神分割,因此,“摇滚精神”的范畴就显得尤为重要。我们不会说“古典精神”,也不会说“民乐精神”,因为他们的音乐性规范而纯粹。而摇滚重要的标志之一就是反叛,这种反叛中也包括了生于斯长于斯的音乐性。这是摇滚精神的所在,也是其生命力的来源。如果不是这种反叛精神,摇滚乐不会由一个年轻黑人在舞台上弹着吉他跳舞发展到现在如此宽泛广阔的音乐风潮,更加不会变成一种历久弥新的文化符号,一代又一代的年轻人用他们自己的方式诠释着摇滚的内涵。然而,也正是因为这种精神的存在,导致了摇滚乐发展史上的坎坷、非议以及自相矛盾。

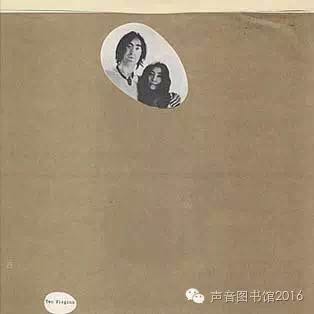

把自己和妻子裸照印在唱片封面上的John Lennon

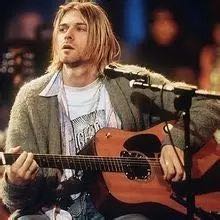

科特柯本的帅气面容和忧郁气质吸引了许多年轻人争相模仿,而他的绝笔“ it's better to burn out than to fade away(与其苟延残喘,不如从容燃烧)”甚至成了许多人的格言。

其实,这原本是个不应该成为问题的问题。只是,作为很多青年人理想的标签,“摇滚”仿佛跟钞票一沾边就充满了同流合污的铜臭味儿,全然没有了两袖清风穷的叮当响的反叛骨气了。的确,如果拿“摇滚”本身的反叛性来看,那么作为传统价值观念之中的“商业成功”必然应当算作反叛的内容之一。只是,我们应该看到,如果没有商业上的成功,那么摇滚乐在它诞生之初就已经灭亡了。没有商业化的存在,那就没有整个音乐产业的流传、发展、生长阶段,也没有了人们现在丰富多彩的文化生活。诚然,我们应该时刻警惕消费主义对个人以及文化的侵蚀,然而,也应该感激消费主义在摇滚乐发展中的推动力。而真正有创造力、有才华的乐手们,不管是在什么环境下,他们都从来不会惰于思考和自我成长,从来不会缺乏优秀的音乐作品问世。与其担忧商业化扼杀创造力,不如担忧商业化扼杀了乐手们原本的反叛性和生命力,这才是他们对摇滚精神真正的背叛。

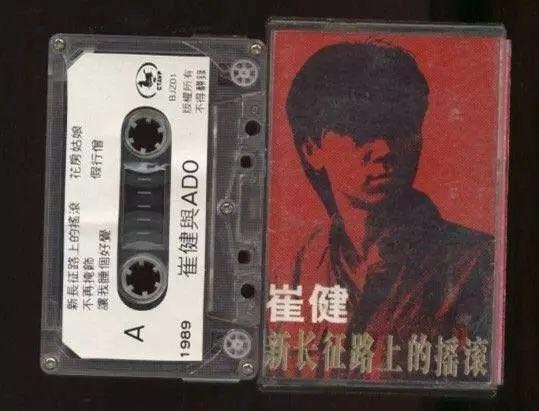

崔健与他的《新长征路上的摇滚》是中国摇滚史上的第一张原创专辑。也许它的历史意义比它的音乐价值更加重要。

在西方摇滚乐的发源地,现在的摇滚乐与流行乐的分类是非常模糊,所以他们并不存在摇滚乐是否属于大众文化疑问。但是对于八十年代才流入中国,进而逐渐发展起来的这种西式音乐来说,现在在大陆仍然算不上主流。而对于“摇滚”这一定义的刻意抬高以致于糊涂,也是由此而来。它承担了过多的特殊象征与含义,由此生造出来了一大堆类似于“伪摇”云云的伪概念,这也是文化融合与发展之中的必然经过。不过,无论如何,我热爱摇滚也感谢摇滚,这是一种自由而充满了蓬勃的生命力的精神,它赋予了音符热烈而奔放的活力,给音乐创造了无限的可能性。

全部评论(共0条)