专业发烧友丨《押尾光太郎录音作品分析》

(本文来源:吉他指弹公众号;作者:张辉程)

温馨提示:文章篇幅较长,且涉猎了较多的曲目范例,读者们可配合文中提及的音频阅读文章。

押尾光太郎是第二代日本指弹吉他演奏大师,在中国广受欢迎。

押尾光太郎独特的指弹吉他演奏法充分展示了原声吉他巨大的艺术表现力——在他手中,原声吉他仿佛被赋予魔力,总是能够奏出令人折服的绚烂乐声:

缤纷的高音弦,低沉强悍的贝斯,还有指甲撞击琴弦、手部敲击琴体等等打击乐元素伴随其中。

▶点击试听LOVIN' YOU (爱你)

经过多年的积累探索,押尾光太郎的打击指弹演奏风格已经非常成熟,他的吉他音乐识别度也特别高。

我在2013年开始接触指弹吉他音乐,当时对押尾桑的吉他音乐极其痴迷,大学学习了一些音频以及音质主观评价方面的知识后,当我再听他的作品时,我可以从专业的角度出发并再次坚定地确认:

押尾桑的打击指弹音乐作品的制作极其精良,堪称世界指弹领域中的翘楚。在此之上,他的录音作品所呈现出来的吉他音响效果又十分与众不同、且制作理念极具先锋性。

押尾桑独特的演奏技法配搭为之量身订造的吉他拾音系统,再加上符合音乐内容表现的后期混音制作——这三方面共同成就了押尾桑音乐作品独特的吉他音色。

由于笔者能力有限,本文不去研究押尾桑特色的演奏技法,而是侧重于研究录音作品的音响特点,作品选用的就是能够体现押尾桑打击指弹演奏技法的作品,暂不考虑演奏技法较为常规的作品。

一、拾音系统

、拾音系统

一音系统一、拾音系统

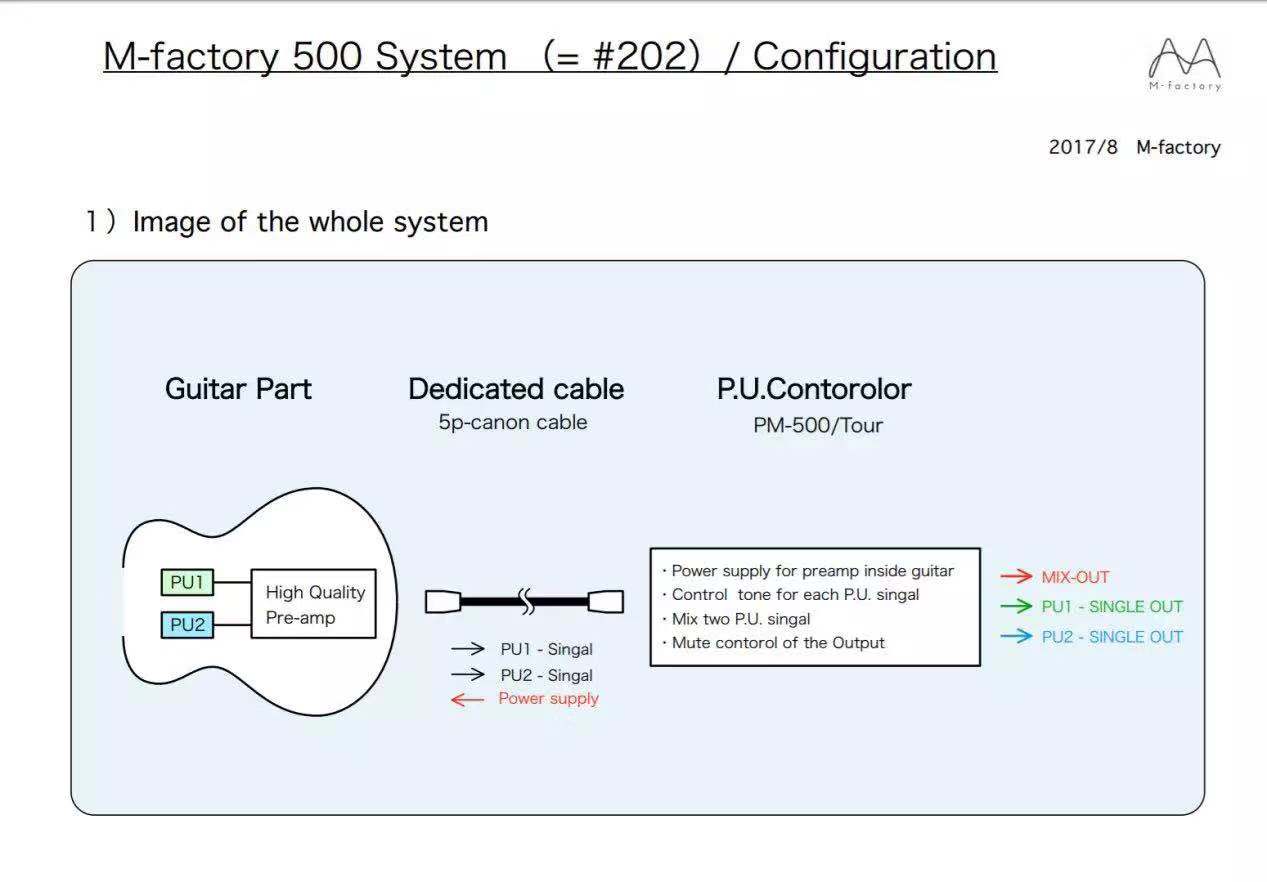

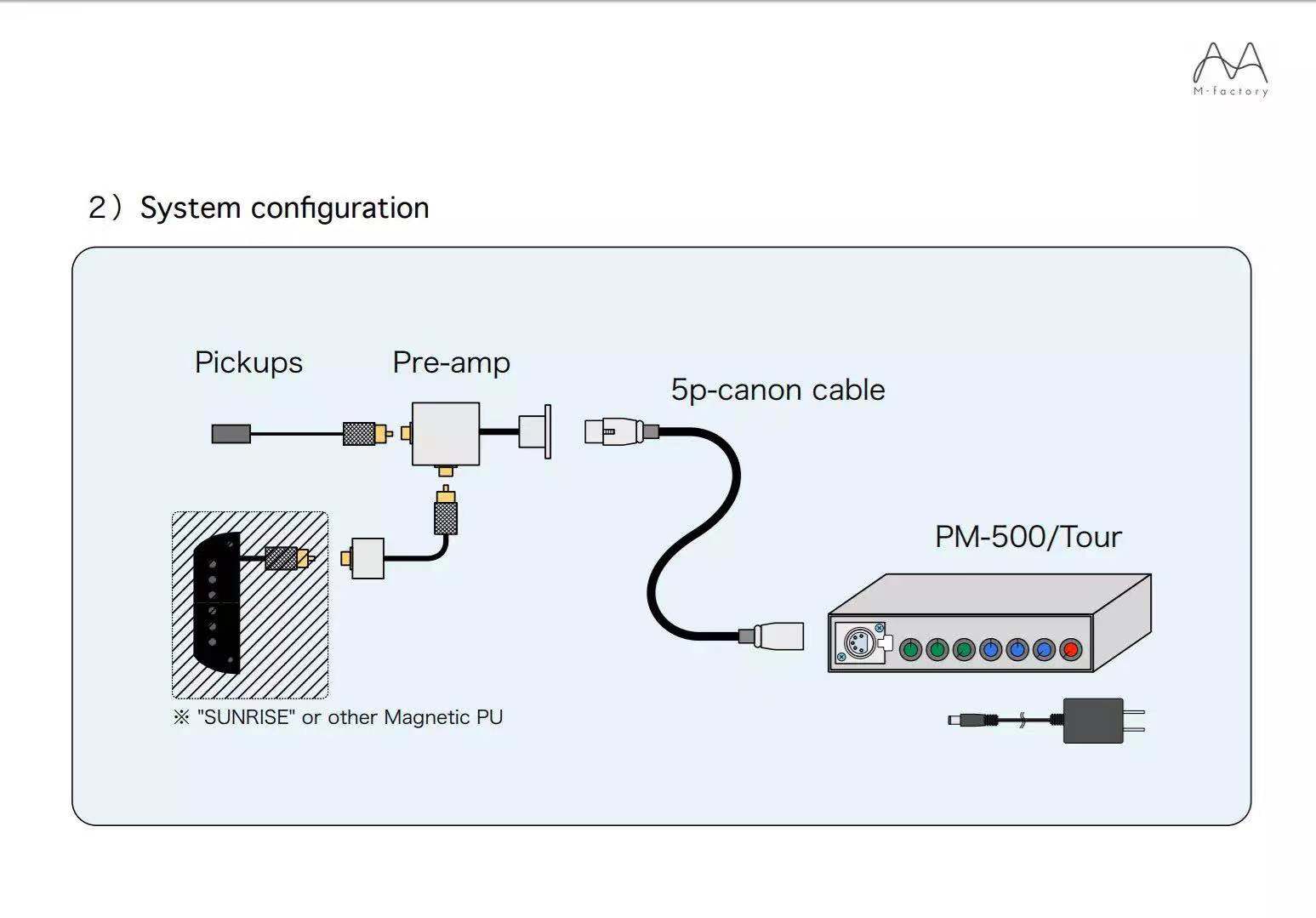

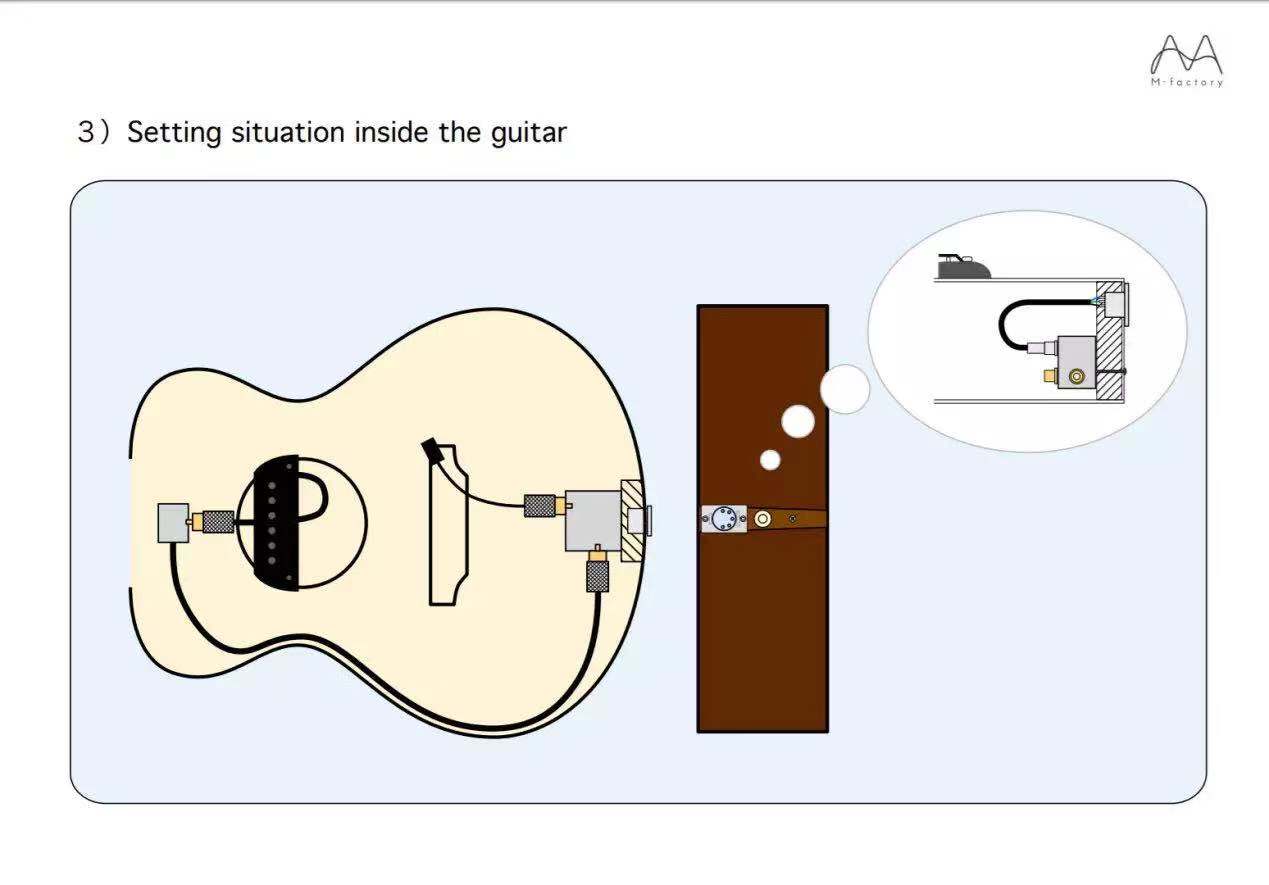

首先,让我们来讨论一下拾音系统:对于押尾桑特色演奏技法的作品,吉他会主要采用SUNRISE磁力拾音器以及M-factory贴片拾音器组成的吉他拾音系统,并配有M-factory前级放大器。

SUNRISE拾音器位于音孔,主要为了拾取弦振动的声音信号;贴片拾音器位于吉他面板背面,主要为了拾取吉他琴体板振动的声音信号,强调打击技巧。

以上图片均来自m-factory官网

由于存在这样一个吉他拾音系统,在调音台或录音软件上我们可以直观地看到有两轨不同的信号,声音制作时候我们可以将吉他音乐中的弦音和琴体敲击声分开处理——这给调音师提供了多种处理材料。

另外,从作曲的角度上看,押尾桑似乎是有意在音乐结构中加入一段类似“炫技”的桥段,在那里,各种技巧被精心整合进行展示。如果把主歌部分看作是乐队齐奏的话,这个桥段类似于个别乐器的solo——这给调音师提供了改变吉他音色处理的时机。

除了这个“炫技”桥段的设计之外,在押尾桑特色演奏技法的作品里,我们可以观察到很多吉他音色变化的地方,每首曲子吉他音色的感觉(空间感、电声效果器的使用等等)会随着乐曲进行变得很不同,但是由于拾音系统的固定,吉他整体音色又是具有典型特征的。通俗一点说就是干声的风格具有一致性,而湿声(各种效果、空间感处理)风格多变。吉他的音色与押尾光太郎的演奏技巧相辅相成,共同构成了押尾桑指弹吉他音乐的独特识别特征。

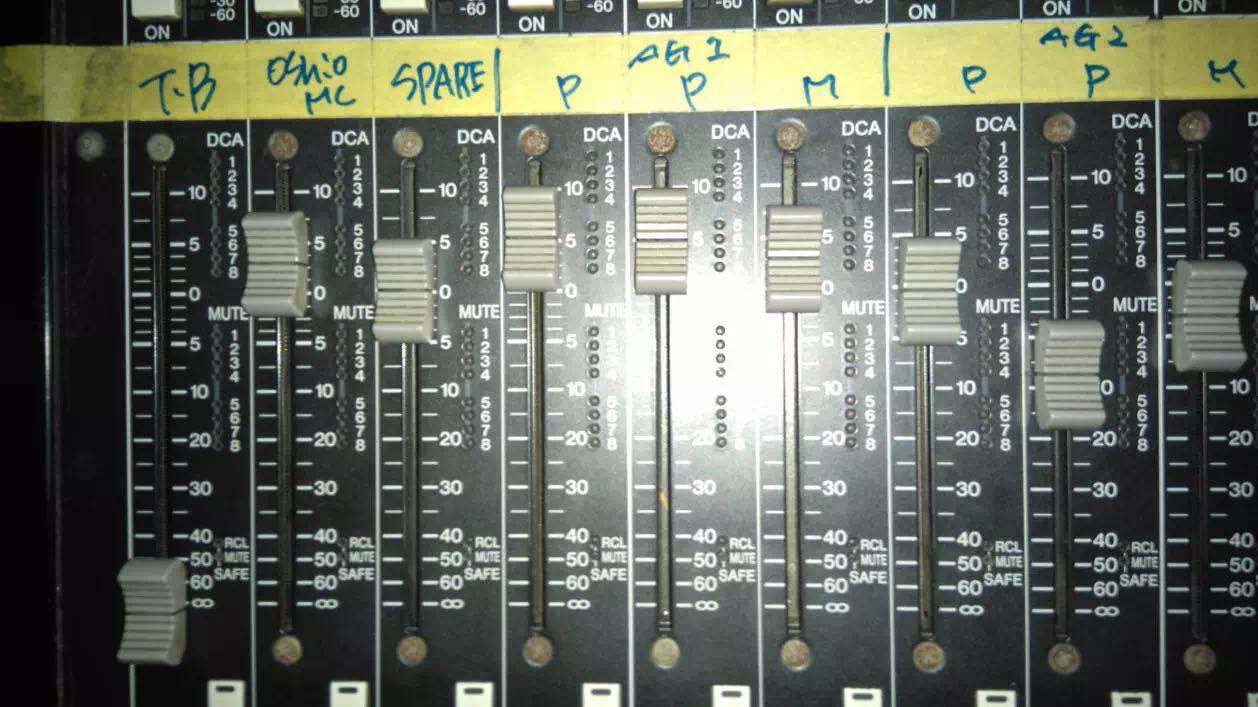

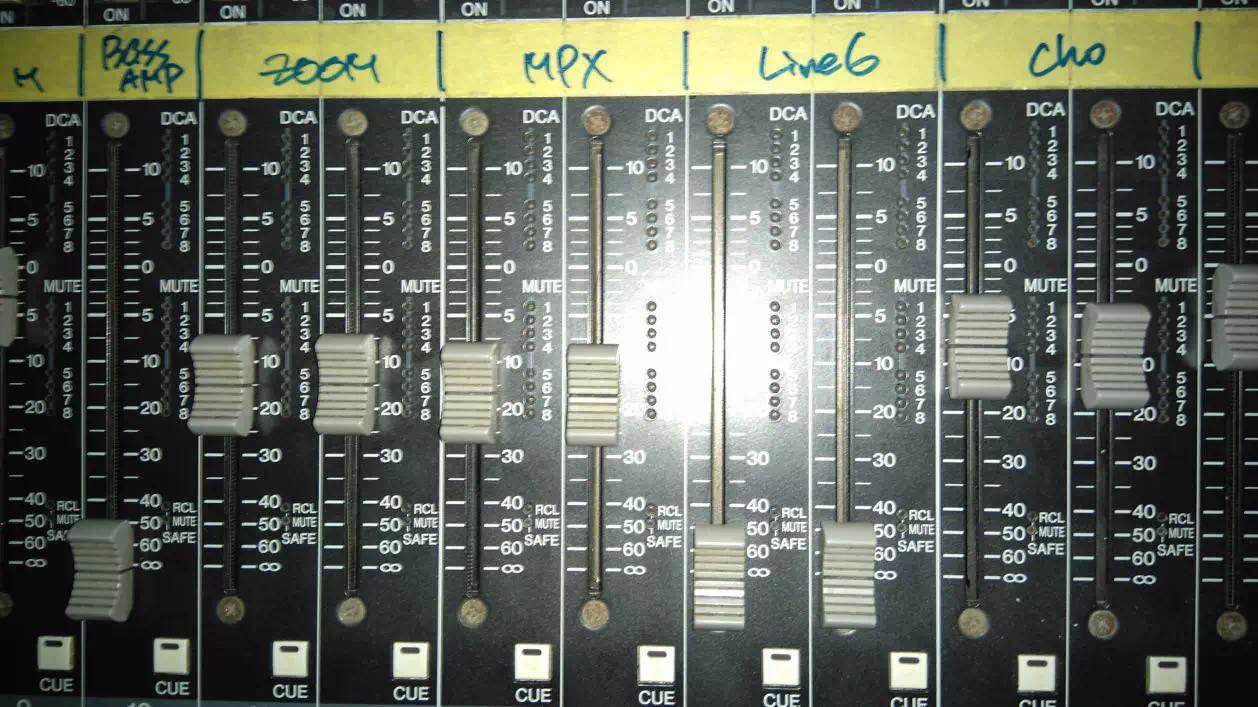

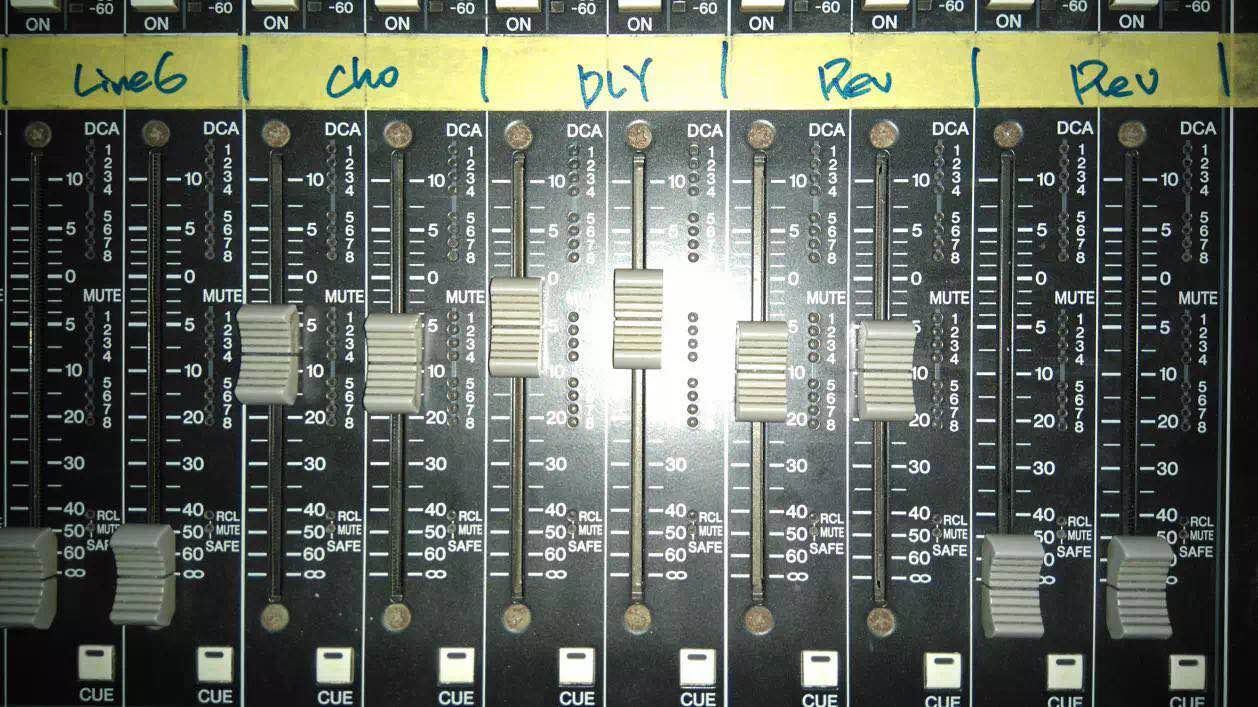

下图为2015年11月份押尾桑的北京演奏会扩声调音台的输入通道和效果器返回通道,当演出进行时,调音师片石喜之先生会根据乐曲的进行适时开启和关闭效果声音,同时在乐曲间隔时改变参数。

加入效果器的种类和效果器的具体参数都是预先调好,只需要走节目单适时进行切换。他工作的时候非常专业、心无旁骛,但当休息的时候也显得风趣幽默。整场演奏会我都站在调音师的旁边,我觉得看他工作也是一种享受。

T.B.=TALK BACK 是调音师与舞台上的艺术家对话用的话筒,放在调音台上;AG=原声吉他;P=贴片式拾音器;M=磁力式音孔拾音器;往后的就是各种特殊效果音色。

二、音响角度

接下来,我将会结合具体的作品从音响的角度进行分析。所围绕的主要问题是:吉他干声的风格是什么?音响制作的先锋性在哪里?效果声风格的变化都有哪些。

中括号【】里面的数字表示的是音乐内容的起止时间点,我主要进行听音的设备是笔记本电脑LENOVO YOGA 500板载声卡 AKG k701主要 / Sony MDR-1A。

具体音响审美对象的分析:

1、吉他干声音色

我会从均衡的角度来考察吉他的音色。Big blue ocean 中的吉他的打击音色显得有些失真,敲击琴体的打板声和泛音的还原度不是那么完美【开头引子部分】。

对于弦音的音色,我觉得这首曲子的亮点是突出了中低频段的能量(250-500Hz),这营造出了一种温暖感。

而一个不足之处我觉得是高音弦的触发音头在8K-16K频段的能量相对来说就少了一些,所以显得比较“钝”,这在同张专辑里的另一首曲子《ブラックモンスター》也是可以感受到的【仔细感受一下0:21.824开始的三个音】。

Color of Life

但从2008年Nature Spirit专辑开始,吉他干声的面貌发生改变,尤其是高音弦弦音变得舒展自然,显得比较“锐”,可以感受到高音弦被激发时的钢弦金属感。

随后的专辑吉他干声大多延续这种风格,而KTR X GTR里的《蜃気楼》就像是这种制作思路极端化的例子,高音弦的撞击音头高频能量分量很足,听起来感觉已经有点刺耳了(留意每次拍泛音的时候)。它其实就很像现场live的吉他音色。

▶点击试听蜃気楼

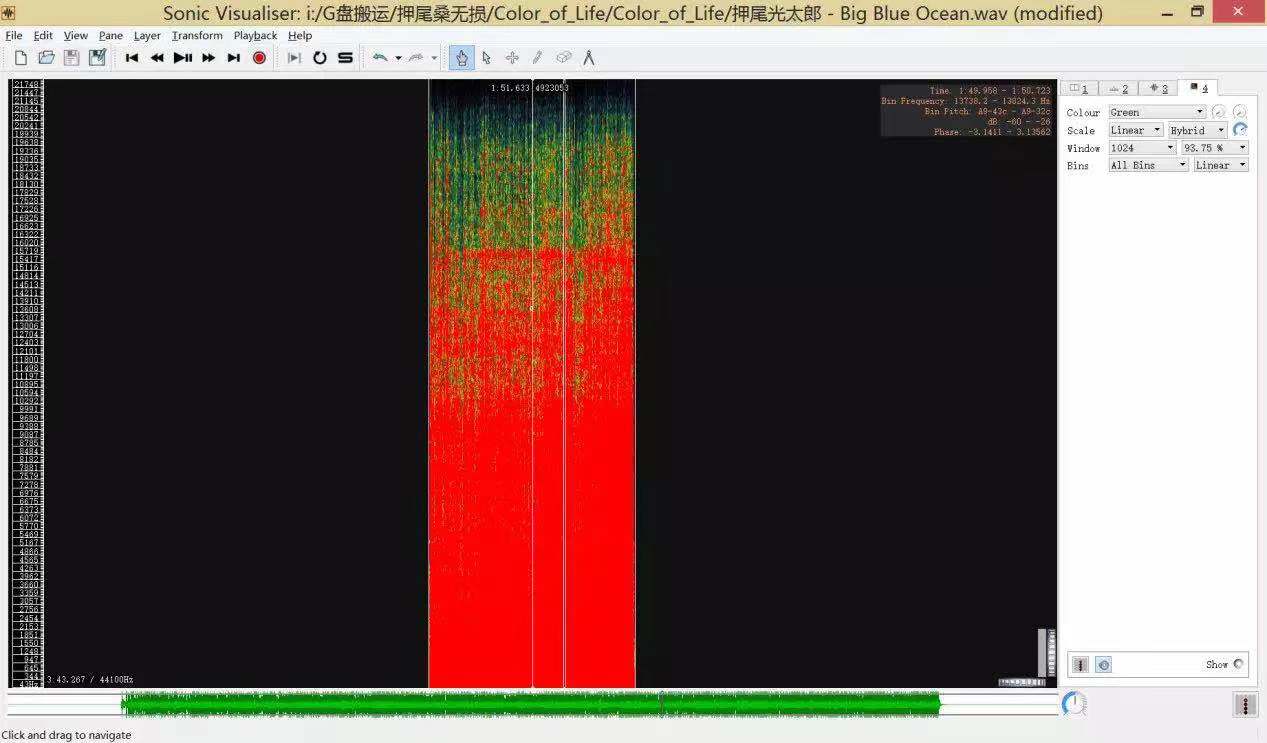

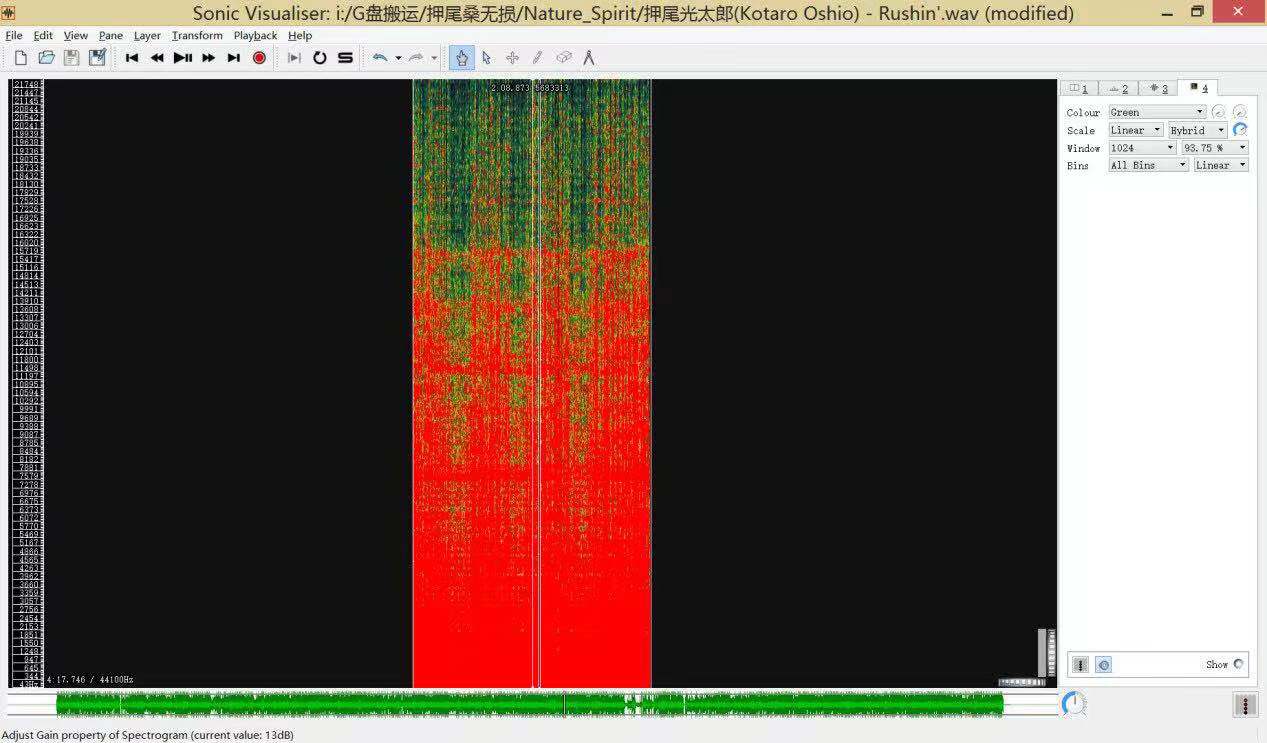

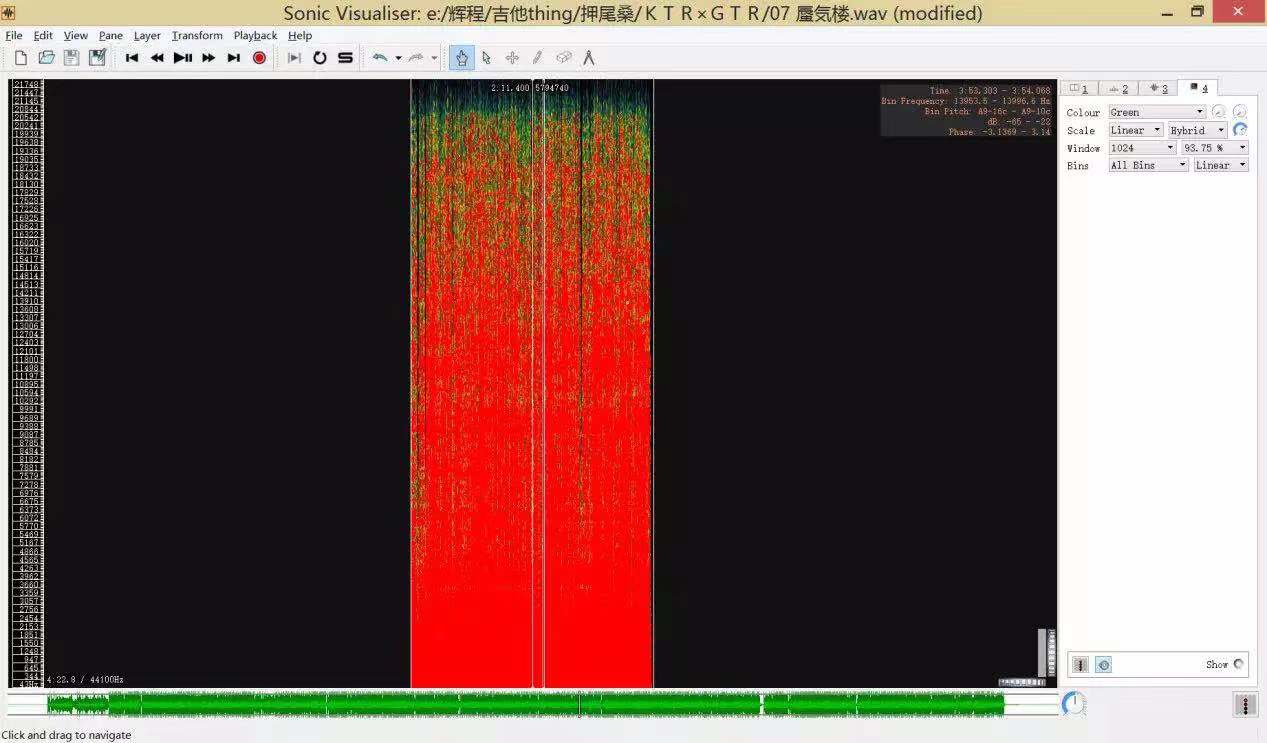

以下是我用Sonic Visualiser做的频谱分析图,右侧的显示参数设置是为了方便对比高频段的能量分布,把乐曲快缩小到这么窄是为了比较整体的频谱能量。

以下的分析只是作为我主观听感的一个客观佐证,我觉得一定程度上是可以解释得通的。

表 1 Big Blue Ocean,可见8k Hz以上的能量分布开始变得稀疏,所以撞击感主要来自于4k频段的能量,音头便显得块头很大份量足。

表 2 Rushin' 在8k Hz以上的能量分布于Big Blue Ocean类似,同样密度,但由于它在4k-10k的能量分布比前者要少,这样的能量分布会导致指甲撞击琴弦的音头主体撞击感小但仍具有高频段的能量,于是音头显得细小而尖锐。

蜃気楼 8kHz以上的能量分布得密集,所以整体效果就是很硬、金属感十足、极其刺耳

2、听感中吉他的体积与位置

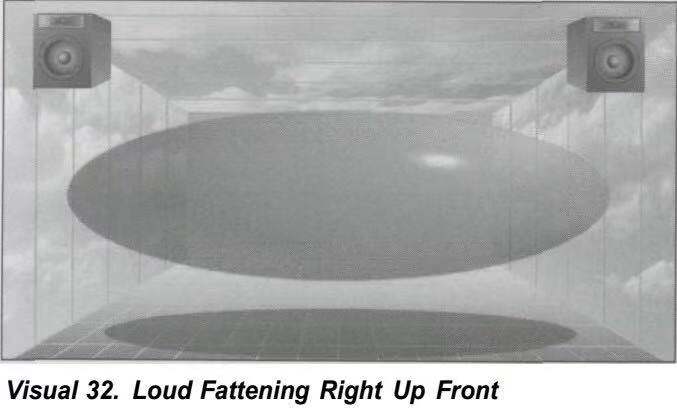

以往的器乐独奏录音作品,录音师都会倾向于表现出乐器一个明显的、可感知的体积感,尽管古典唱片和流行唱片的制作理念不一样,比如古典唱片倾向于还原乐器真实的体积、而流行唱片或发烧唱片总会对独奏乐器进行夸大的表现,例如流行唱片中人声的“大嘴效应”和某些二胡独奏的发烧唱片中把二胡的腔体做得极其大以至于听音者好像置身于二胡的琴筒里面。

“大嘴效应”

图片来源:The Art of Mixing(David Gibson)

而押尾光太郎的打击指弹音乐录音作品中存在一种比较有趣的现象:混音师会把两次弹奏的吉他信号进行了不同的声像处理,一个放在左一个放在右,这样使得作品左右耳的吉他信号不完全一样。

比如说左耳的信号有时会强调低音弦,右耳信号则强调高音弦,然后随着乐曲的进展,某个声部会从左边或右边“冒泡”,也许这种做法的理念是想把吉他音乐的各个声部在空间位置上进行分离——但是这种做法使吉他丧失了乐器的体积感,听音者无法感知作品中吉他明确的形状、位置,所听到的是“一片”吉他音色,而这在现实中是不会存在的。类似的处理手法被应用在作品如Big blue ocean,PEACE!,Rushin'等等。

以Rushin'为例,时间在【2:32.637---2:49.978】区间是典型的“炫技”段落,这里吉他的位置在“分立两侧”和“单独居中”两种模式之间切换,营造出乐队齐奏与单件乐器solo之间的对比张力。

▶点击试听Rushin’

从2012年《10th Anniversary BEST》专辑到最新专辑KTR X GTR,这种做法渐渐变少,取而代之的是吉他居中,然后把两侧空间留出来给后期加上的琶音或者是其他特殊效果音色。

3、吉他的空间感

本文讨论的押尾桑吉他录音作品一般不采用真实录音棚的混响声,大多是效果器后期处理的。所以随着乐曲的进行,吉他的混响参数也会适时改变,而且,对于高音弦、低音弦以及琴体板振动的声音,混响处理都可能不一样。Color of life专辑中的《ブラックモンスター》是一个典型的例子,

▶点击试听ブラックモンスター (大黑怪)

在这首曲子的中间炫技乐段可以听到吉他各种元素的空间感差异【2:59.071------3:22.463】,这样的变化带来的效果是:点/拍泛音的声音距离听者很近,位置就在正前方,而“鼓声”和低音弦弦音则处于远处一个虚无缥缈的空间。

另一个别具匠心的空间变化是在乐曲结束时【4:09.237】调音师把“鼓声”再次做成中间炫技乐段的效果,而在此前【1:31.355,2:55.544】同样的内容“鼓声”是比较实的,混响时间没有那么长。这样的处理令我回想其炫技乐段的音乐,同时会对“黑色怪兽”的形象进行想象:

一下下地拍泛音技巧犹如光一次次地打在处于阴暗环境的怪兽身上,一次次的暴露他恐怖怪异的面容和身影,而“鼓声”和低音弦遥远飘渺的空间感似乎在表现怪兽在阴暗处频繁进行诡异的活动,快速的、“声声入肉”的点弦好像是在表现怪兽亮出爪牙进行厮杀的状态…

4、效果器的使用

效果器的大量使用可能是由于混音师想要创造更加缤纷的音响效果,于是开始借鉴很多流行元素,并在指弹吉他各种特殊技巧上做各种实验,看能不能在某种技巧应用上某种效果。

另外一个原因很可能是因为押尾光太郎的演奏技巧已经趋于成熟,以前开创性的演奏技巧现在变得没有那么“新鲜”,而且目前指弹演奏家对于原声吉他上新音色的发掘其实已经没有质的变化(打击声部从无到有是质的变化,而组合发掘新的打击音色只是量的变化)

所以对于调音师而言,手头上能处理的音频材料变化其实不大,如果仍然按以前的制作方案进行制作的话,很可能会无法满足听众对于指弹吉他缤纷效果的听觉需求。于是,大量、多样的效果器使用从某种程度上是为了继续完成对指弹吉他表现力的探索,而这一次探索是以混音艺术为主导的,体现了音响制作团队的水平。

而押尾光太郎背后存在一个优秀的音响团队,押尾光太郎的现场演出和专辑制作主要由他的好朋友片石喜之负责,因此都可以保证光太郎吉他声音的质量,这也让我们可以观察到一些共性然后可以对他们团队的音响制作理念进行总结,这也是押尾光太郎音乐作品在音响层次经得住分析的原因。通过分析押尾桑指弹吉他音乐作品的音响制作,我觉得它们开放了“吉他音乐”的定义,甚至为今后的器乐混音提供了“泛器乐”的处理思路:

器乐作品中只要求包含乐器的音色,然后可以无视乐器声学和室内声学的原理来对乐器的音色元素进行艺术处理。(乐器声学是指此前讲的作品中呈现的吉他超现实的体积感,室内声学讲的是吉他音乐不同声部间可变的混响)

现在,我觉得不应一味排斥效果器的使用,而是说我们应该开始把效果器处理也纳入一种审美元素,来思考这些效果器的应用是否恰当、是否符合乐曲的表现要求。

在2006年的Color of life专辑中开始尝试加入效果器处理,往后的专辑中效果器被大量使用,我观察到的使用实例有:

01

(1)直接给吉他弦音挂上效果器:失真(《OVERDRIVE》,《Together》可觉察的失真);

02

明显的delay搭配混响(《PEACE!》【3:33.914】,《蜃気楼》的炫技乐段【3:01.055------3:21.259】)

03

低音弦的BASS化处理(《10th Anniversary BEST》专辑,《Joker》)

04

泛音的声像自动化(《Joker》),这种做法有点是将吉他的点弦技巧和泛音元素与电子音乐风格进行类比,在《Reboot》专辑中的《MISSION》开头intro部分也有很好的体现

05

敲击声音的特殊效果处理(《~時の英雄たち~》),这首曲子“鼓声”的混响极容易让人联想起日本的战国时代的战场,配合贯穿全曲的典型节奏型,脑子里很自然地形成了一个将军骑马驰骋沙场的画面,一下一下的敲击声就是战马的马蹄声;个人感觉押尾桑《Pandora》专辑中多首曲子都在吉他的敲击声和扫弦的撞击声上进行了多种效果实验,如《彼方へ》、《NOW OR NEVER》等等。

KTR × GTR

三、总结和展望

指弹吉他从诞生之初便极度追求“一琴多声”,所以演奏家进行创新的思路往往有两种:

一是用一把吉他演奏出非传统观念中吉他能够演奏的作品——他们会丰富吉他音乐的和声、织体等等的作曲层面的技巧;二是在作品中融入非传统观念中吉他能够发出的声音——他们会丰富吉他音乐的演奏技巧、发掘整个吉他潜在的音色表现可能性。

对于前者,音响制作方案还是倾向于传统的器乐录音作品风格:忠于原声、还原乐器真实的腔体和所处声场。而对于后者,制作团队会借助效果器、音频工作站等工具,添加许多人为设计的元素,来增强指弹吉他音乐的表现力。本文所讨论的打击指弹风格作品属于后者,我认为,这种音响制作非常有助于展现押尾桑的打击指弹风格,同时也是打击指弹风格音乐作品中优秀的音响制作范例。

由于本人知识水平和听音经验比较局限,我只能简单地对这类风格的录音作品进行分析。

另外本人是押尾桑的脑残粉,潜意识也会有点“排外”,觉得其他指弹吉他录音作品多多少少有点“保守”或传统——当然,这是因为不是所有的指弹吉他演奏家都可以享受押尾桑这样具有专属音频团队的待遇,没有签约大公司的独立指弹吉他手在制作专辑的时候能够获得的资源就会较为有限,所以音响制作方面也无法做到那么华丽酷炫具有先锋性。

如果是现场演出,他们还得自己亲自调试设备努力确保声音的质量。

总而言之,押尾桑指弹吉他音乐作品的音响制作在指弹届里是较为罕见的高端配置,我每一年都会期待他下一年的专辑:新曲子里会不会听到融合其他音乐流派的风格呢?混音制作会不会为某种技巧找到了一个非常特别的效果呢?吉他的拾音系统会不会有什么黑科技诞生?

对比其他乐器的独奏录音作品,我觉得指弹吉他领域的录音、扩声和混音都非常富有创作空间,艺术家和音频工程师们都可以大有所为,但前提是需要能够树立一个较为健康的审美观和音响观。

前不久,押尾和知名双吉他组合Depapepe推出了一张全新的CD,在这张专辑中,我们不光能听到由三人共同创作、改编和演奏的乐曲,更能一窥三位大师的作品录音水平之专业、考究。

最后,就祝福广大琴友不光能在演奏手段上有更好的造诣,也能早日突破设备使用和录音效果上的瓶颈,推出更优美更伟大的音乐作品!

作者:张辉程,指弹中国编辑部成员;就读于中国传媒大学音乐与录音艺术学院 AES(Audio Engineering Society);国际音频工程学会学生会员;个人邮箱:[email protected]

本片来自指弹中国编辑部

作者/张辉程

责任编辑/老于

编辑/康康

全部评论(共0条)