对不起,是吉他限制了你对音乐的想象力

如果你对音乐感兴趣,那么我建议你别学吉他。

和那些高贵冷艳的古典乐器相比,吉他只会让你从不懂音乐,变得自以为懂音乐。

没有比吉他这个乐器,更能限制你对音乐的想象力了。

《明日之子》的李袁杰,因为弹不出华晨宇布置的“4536251”而被淘汰,可很多人都不明白:像李袁杰这样会弹吉他、会写歌的人,怎么看都是在玩音乐吧?

殊不知,同样的情形如果放到国外,李袁杰只会被划入“不懂音乐”的那一圈层。注意,不是不懂乐理,而是根本不懂音乐。

放眼国内,大部分会弹吉他的人,也都是像李袁杰这样的情况:会弹吉他,却不懂音乐。只不过,没有李袁杰这么膨胀。

按理来说,像吉他这样成本低、易入门的乐器,学的人越来越多,懂音乐的人也应该越来越多才是。

可为什么,眼看着吉他越来越普及,“明日之子”还没见到几个,一个个就都成了李袁杰?

其实答案是很显而易见的。一个行业的上游人才缺失,一定是因为基础教育就有问题。

线下教学——没门槛的老师

去你小区附近的琴行逛一逛,懂音乐的吉他老师,大概屈指可数。

不排除许多优秀的琴行和培训机构都有出色的老师。但目前更普遍的情况却是,琴行老师自身的音乐素养不够。且吉他老师更甚。

朋友S去琴行面试时,老板只和他说了这几句话:

什么时候有空?

我们一节课给你××块钱。

弹一个我看看吧(于是唱了一首《成都》)。

——可以了,明天来上班。

至于懂不懂乐理?会不会编曲?能不能即兴?

……说来话长,老板是个生意人。

大部分的琴行,在招收老师时几乎不会设置任何门槛。

和音乐八竿子没打过一点关系的琴行老板,见“老师”能漂亮地把吉他扒拉响,就会给他鼓掌撒花。

也有许多自己就是音乐学院出身,毕业之后开琴行自己当老师的。但很可惜,他们中的大部分人,不是在音乐学院中什么都没有学到,就是在十几年或者几十年的教学中,再也没有提升过自己的水平。

曾接触过音乐学院的一位学长,弹得一手好吉他。但已经大三的他,连扒歌都不会。也遇到过从小学钢琴,就读某知名音乐学院附中的同学。弹遍肖邦莫扎特,也不知道转调怎么转。

每年毕业季,都是音乐学院向社会输送音乐人才的高峰期。

然而不懂音乐的老师,教出来的也只能是不懂音乐的学生。然后不懂音乐的学生,再变成不懂音乐的老师。

2

教材——始终存在的割裂缺陷

老师懂音乐,学生不一定会懂,也不一定愿意懂。

经常听到这样的声音:

“我想教学生乐理,可学生一听就闻风丧胆,灌也灌不进去。”

李袁杰虽然被淘汰了,但他仍旧保持着作为一名“音乐才子”的骄傲。

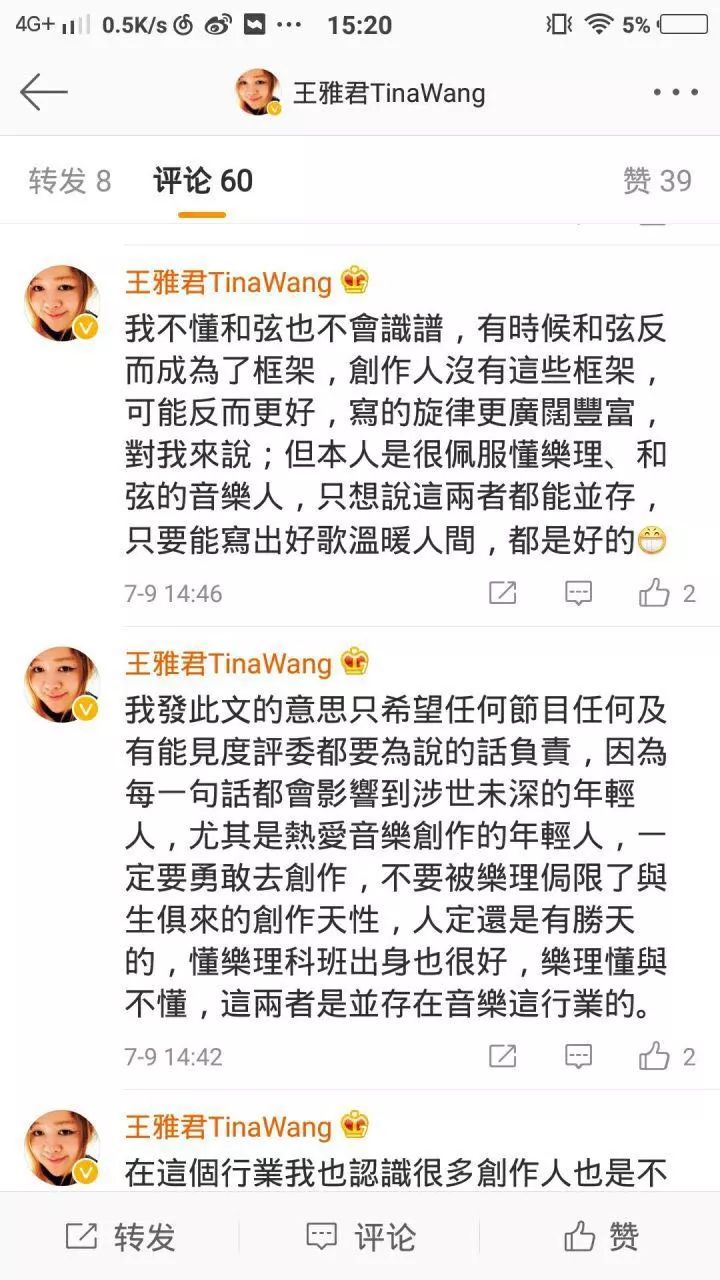

为他声援的王雅君说:我既不懂和弦,也不会识谱,但我还是创作出了《隐形的翅膀》。

从前人们不学乐理,是因为不知道乐理。如今人们不学乐理,是因为不想学乐理。

翻开市面上最畅销的吉他自学教材,目录上吉他知识、弹奏方法、识谱方法、乐理知识、练习曲目等等一应俱全。大调小调,调式音程,和声语汇……乐理还讲得这么细,很优秀的一本教材不是吗。

可最大的问题在于,学乐器和学乐理,这两个本是相伴而生密不可分的教学环节,被完全割裂成了两个模块。

教材中的乐理,只是一股脑儿地堆到读者面前。操作管操作,乐理管乐理,前面说到的乐理知识点,在后面的弹奏练习中再也不会被提及,像是一台大戏中走马观花走个过场的群众演员,人数虽多,只是在烘托主角。

而吉他的六线谱,更是给了人们绕过音乐学演奏的捷径。

对只想快点上手的学生而言,看这么多文字说明,费不费时间?还不如直接跳过,来得更为省事。

刚好,标注音符位置的六线谱映入眼帘,只要知道手指往哪儿放,弦往哪里按就行了,至于这个和弦打哪儿来?为什么在指板上就得这么按?

似乎到了今天,也很少有人会去想这些“为什么”。

中式乐理:

请阅读以下全文并背诵

于是这些堆在教材中的乐理,不仅变成了对纸张的一种浪费,还会在学生的脑子里形成这样一种暗示:乐理是种多余的东西,不学我也照样会弹。

我们都知道这样学会弹吉他的人,往往只是手速飞起的健身教练,却不知道自己弹的都是些什么。可这些教材除了在原来的文字基础上增加新的练习曲目,或者改改错别字,几乎不会再做什么更新。

乐理变成学琴的附属品,而不再是实践时需要稳扎稳打的理论基础,这样的教学模式一代代积累,割裂留下的鸿沟也越来越深。

3

观念——让基础栽在了起跑线

不论是老师的问题,还是学生的问题,还是教材的问题,说到底,是我们对待音乐的观念有问题。

接受西方音乐教育的Tim,告诉我,对他们来说,音乐就像吃饭喝水一样,是一种生活中不可或缺的习惯。

学音乐就像我们从小开始学说话,运用音乐就像我们小学就要开始写作文。你可以说你写不出好作文,但what?你居然不会写字?

我们总觉得外国的月亮比较圆,外国的音乐神童比较多。而实际上,是因为外国的孩子从小就浸润在充满音乐的氛围中。

举个夸张的例子:别人从走路就开始学习的东西,我们却把它当成了大学课程,还是选修课。这样的基础教育,又怎么能算基础?

在国内,音乐在人们的认知中,还远远没有那样自然。

你要学吉他?

——好的,去学吧,培养一个兴趣爱好挺好的。

你要学音乐?

——你不是已经会弹吉他了吗学什么音乐啊?

吉他是吉他,音乐是音乐。就像乐理从音乐中被割裂开来一样,吉他也从音乐中被生生割裂。

它不是人们触摸音乐的一扇门槛相对较低的大门。

它是婚礼上新郎展现自己才华的道具,是孩子用来升学加分与其他孩子竞争的工具,是人们乘兴拿起,又能败兴放下的玩具。

现在新兴的线上教学平台,开始在一定程度上去弥补,甚至去解决传统教学的这些弊端。

以AI音乐学院为例,它的教学团队,都是在吉他教学领域内享有口碑的优秀教师;它的课程,也自成一套成熟的体系与标准,目前已经和卡马、法丽达、恩雅等领先的国琴品牌达成合作,成为他们的教学服务提供商,来提升吉他的基础教学。

线上教学最大的弊端,就是不能面对面教学,纠正演奏姿势上的错误。毕竟学乐器就像学一门手艺,没有老师手把手地纠错,就会一步错,步步错,形成惯性性,纠不回来。

而AI音乐学院APP通过一年来不断地迭代,试图通过技术和人工方式,来弥补这个问题。

区别于普通的线上教学的只教不练,最大的不同就是在老师教完一个点就会让学生马上动手练,练的同时又能给学生测评反馈,通过乐音识别告诉学生弹的是否正确,是否达到了老师的要求标准。学生如果没有达到指定的标准,就必须反复练习才能继续往下学习,强调“三分学,七分练”,而且会根据学生的练习情况推荐不同难度的练习。

另外它的每一节课程,都采用多角度拍摄,通过3D指法模型,全方位演示指法按压技巧。

“课间十分钟”答疑,为学生模拟了各种学习过程中可能遇到的问题;学生还能添加老师微信、加入班级群,在线上全程向专业老师提问,最大程度还原一对一的线下体验,实现个性化的辅导教学。

最新入驻的N7老师乐理课,更是提倡应该在弹奏和运用的过程中学好乐理的这一科学理念,为学琴的人解决有关乐理的几乎所有困惑。

——不是没有这样的平台,也不是没有这样的老师,想要好好教音乐。

有那么一群愿意为学生鞠躬尽瘁的老师,在等愿意为音乐死而后已的学生。

只是人们还不愿意睁开眼,好好正视音乐。

你无法让一个只想学“弹琴”的人学音乐,就像你永远叫不醒一个装睡的人。

全部评论(共0条)