“中国牌马丁”伤害了谁?

鲁迅的《拿来主义》一文出世,为后世人称道至今,沿用在商业上,便诞生出一个简单不费气力的拿来之法——山寨。

前些日子,马丁在中国大陆唯一的合法总代理,雅登音响乐器(上海)有限公司发布了一项严正声明,让大家不要购买任何声称“中国生产的马丁吉他”以及“中国马丁吉他”。

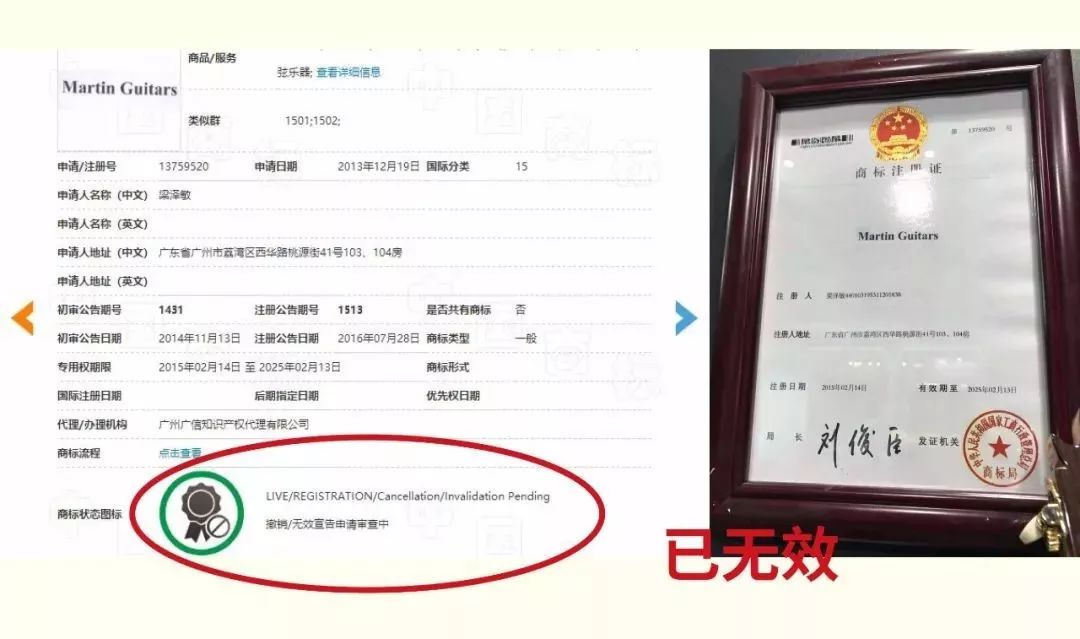

原因在于,马丁从来没有在中国设厂,却有一份“Martin Guitars”的商标注册证,赫然出现在5月10号-13号的第十五届广州乐器展上。

所谓做戏要做全,这个“中国马丁”不光抢注马丁在国内的商标,通过雅登乐器声明当中的真假区分图,我们还可以看到,它给自己留了一条多么“机智”的退路:源自1988/1983,Made In China。

什么?你说我假冒美产?那是你自己眼神不好,可别怪我和马丁同名同姓!

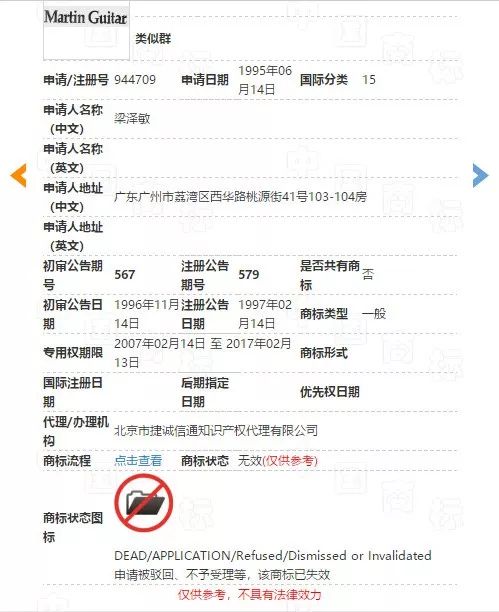

这并不是马丁第一次被商标抢注。笔者特地进入商标局的官网查了一下,发现早在1995年,这个人就已经干过这个事了,这次是属于卷土重来。

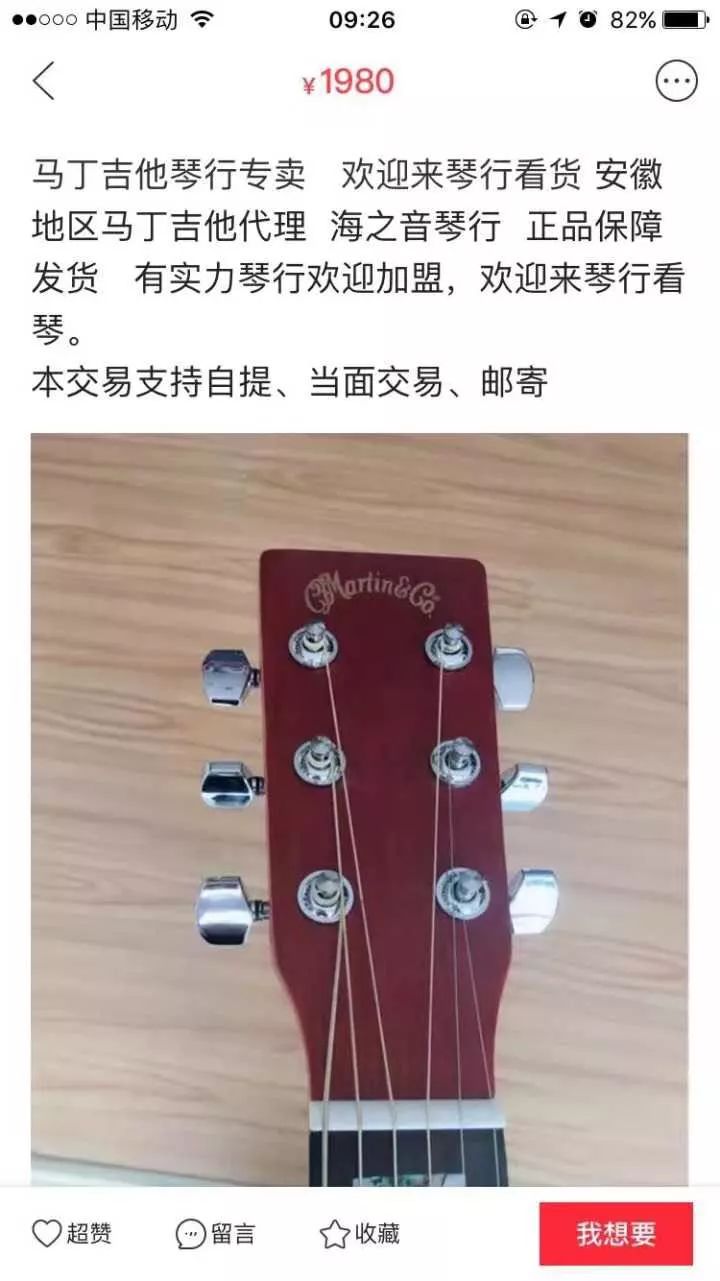

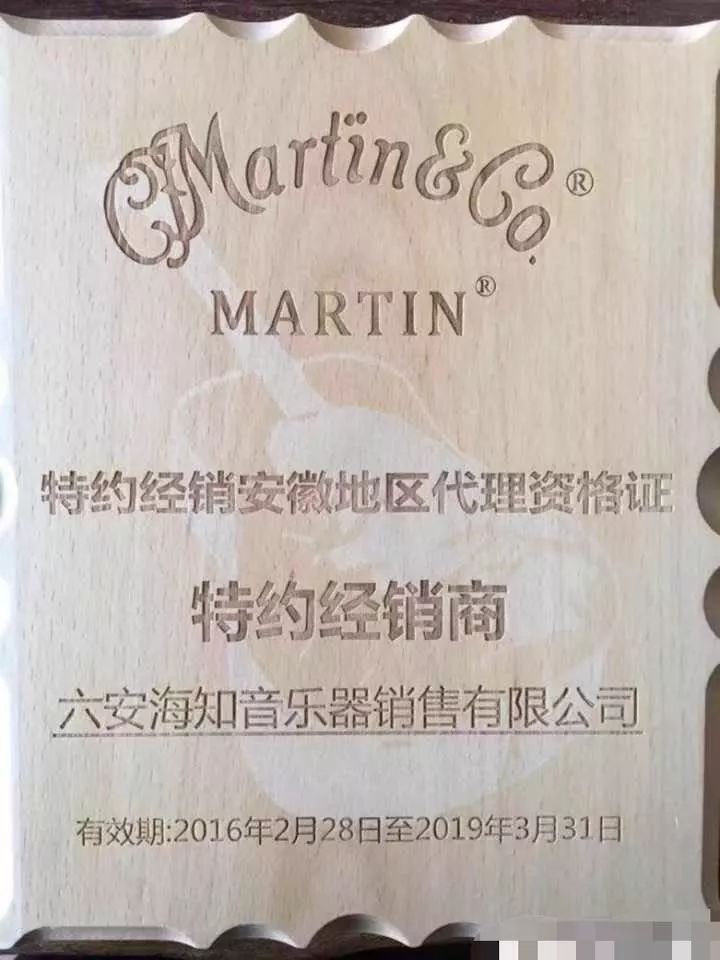

如果你到马云爸爸的二手交易平台上,还会发现这个“中国马丁”从产品到经销商,各路文件一应俱全,看起来简直不能更加“正规”,套路一环套一环啊!

被冒名顶替的品牌,也并不只有马丁一家。那些在国内广为人知的外国吉他品牌商标,背后都有一双双眼睛在虎视眈眈。

2015年fender打假

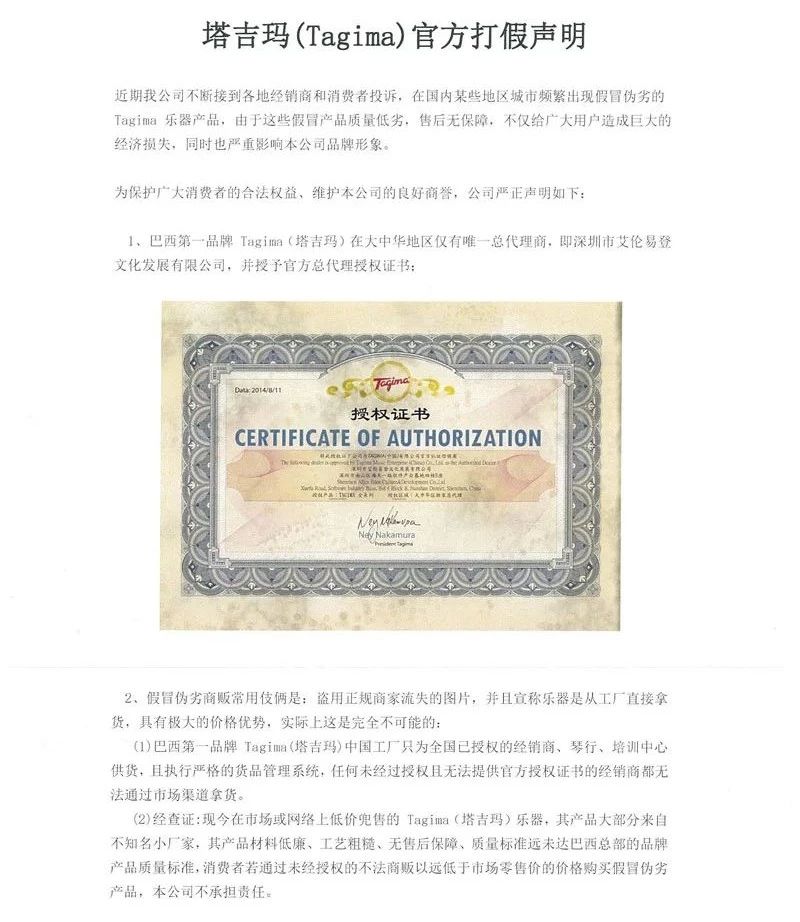

2016塔吉玛打假

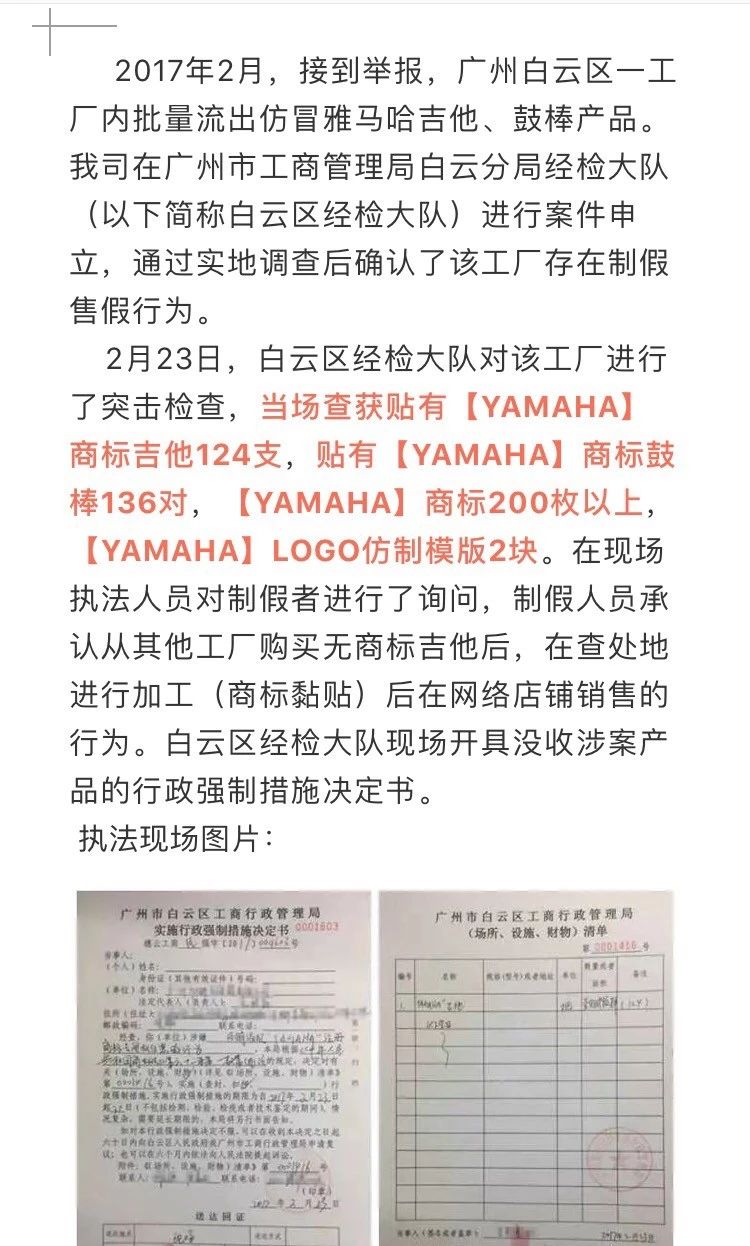

2017雅马哈打假

我们在《日本吉他品牌山寨简史》一文中曾经提到过,对工业落后的国家来说,仿制先进国家的产品,并以此为基础实现创新和超越,是一条发展的必经之路。

从这个角度来说,我们似乎应该对“中国牌马丁”宽容一点,毕竟人家走的可是一条必由之路。

可问题是,山寨也分国情。中式山寨和日式山寨最明显的差异就在于:

日本的山寨,能够被光荣地称为“Vintage”而登堂入室。

中国的山寨,往往只能被划入“烧火棍”的行列而丢进垃圾堆。

在许多人眼中,吉他是西方的乐器,只有西方的吉他才能叫做吉他,对中国人能做出同样的好琴根本不抱什么希望。

而国内的商家恰好就利用这种心理钻空子:

既然品牌效应立竿见影,把国外打响的牌子抢注一个过来不就好了,下功夫扶持自己的品牌做什么?

既然消费者对品牌的了解程度不深,只要画个相似的logo,就能够堂而皇之地捞钱,那还花心思去研究产品做什么?

既然拆个木头装一装,就能做出一把“吉他”,那要懂琴的制琴师做什么?拉一个做家具的师傅,就能应对一切。

“拿来主义”是这样的方便,于是我们的山寨,追求的是“做得像”,而不是“做得精”;于是兜兜转转这么多年,我们依然徘徊在仿制的路口,至于超越……下面的融合变异算吗?

然而可怕的并不是商家这种无厘头的山寨。

对吉他的无知时代已经一去不复返,即便是低成本的仿冒,也需要费一番精工。

真正可怕的,是山寨的长期横行,让人们本就淡薄的品牌意识,在山寨的冲击下变得更加漠然。

点击阅读原文也可进行购买

人们对山寨已经习以为常,买到山寨琴的第一反应不再是痛恨,反而将它和原琴相提并论,先赞叹它的性价比,再肯定自己知山买山的明智之举。

如果是高仿琴,音色也到位,人们甚至对中国制造沾沾自喜,以为凭借山寨,国产也可翻身,却忘记了,模仿≠创新。

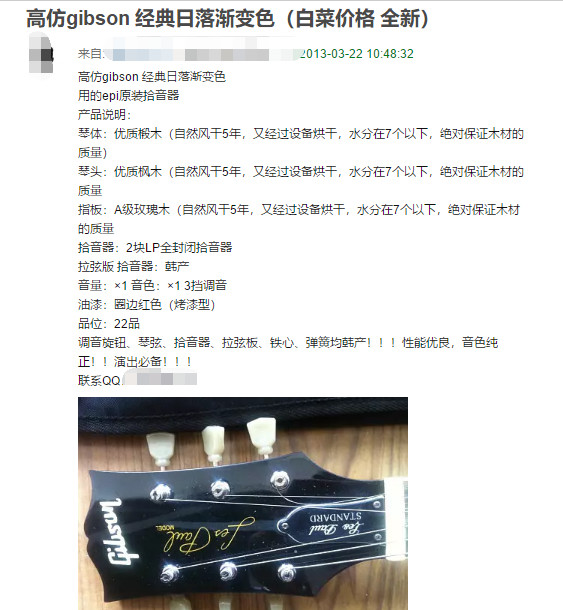

专做高仿的山寨琴,甚至已经形成了一条产业链,活跃在各种交易平台上。

比如鲁芬,山寨吉他界的一面大旗

“私人订制”的泰勒,你要不要

高仿Gibson,白菜价

山寨琴发展到今天,不但没有日渐式微,反而甚嚣尘上,有占山为王的势态;消费者也从抵制山寨,变成主动寻求山寨,当抄袭不再可耻,原创走向笑话,那么一个集体的创新意识要从何而来,超越又该从何谈起?

远的不说,就说近的,在广州的乐器展这样国际化的大型的展会上,公然出现“中国马丁”这样商标证明,这样明目张胆的“拿来主义”,难道还不够刺眼吗?

“中国牌马丁”们带来的伤害,不仅仅是原品牌的声誉和消费者的感情而已。它伤害的是一个产业的自主品牌意识,是对一条长远发展之计的扼杀啊!

全部评论(共0条)