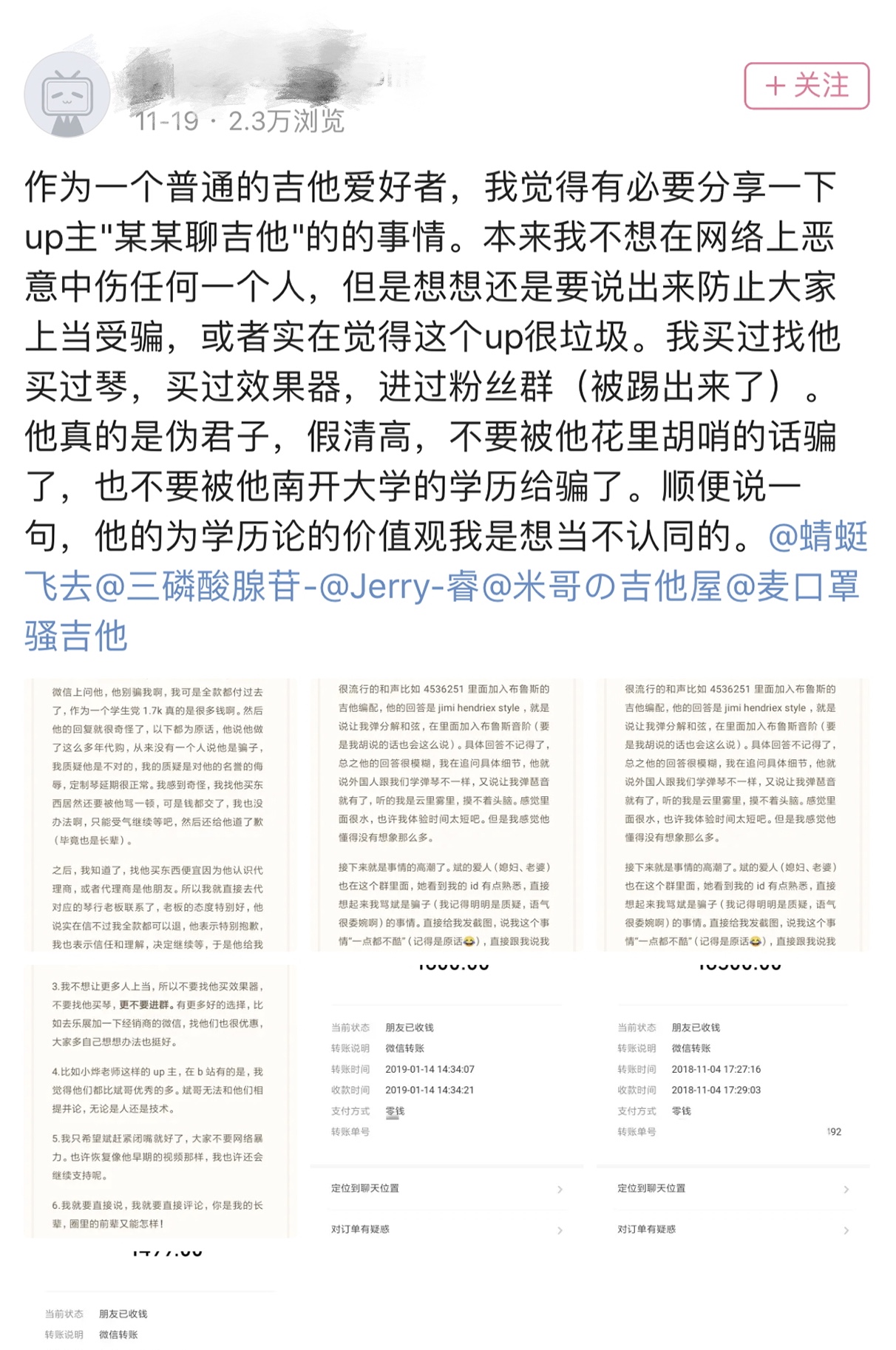

最近,吉他界小有名气的斌哥聊吉他因一起“吉他代购事件”和网友闹得满“站”风雨。

据悉,斌哥的学生托斌哥代购一把价值1.7万元的吉他,约定三个月之内到货,但是由于海关运输或是其他人为因素,并没有按照约定时间到达。

该学生在等待吉他的过程中,多次与斌哥沟通无果,开始质疑这位老师,甚至怀疑老师是骗子,两人沟通不太顺畅。

最后,吉他晚了半年才到达该学生手里,该学生又花了1499元,进入了斌哥的付费的学习群,但斌哥的爱人认出这位学生就是之前质疑斌哥的那位,她认为该学生不配成为斌哥的粉丝,最后学生被踢出了这个付费粉丝群。

学生对此感到非常愤怒,随后便在B站发表了一些言论,描述了整个事件过程,提醒更多的琴友不要上当受骗。

随后,斌哥将他们的购琴的经历聊天记录以及当事人姓名、微信头像公之于众,并表示将咨询律师朋友。

在未经任何马赛克处理的头像上,以及含“律师”的字眼里,让很多网友嗅到了该同学被老师公之于众、恐吓的味道。斌哥很快在评论区声明:他不是我学生。

最终,该同学几经波折拿到了这把琴,也很满意,但该同学付费进群,却被踢了出来的事件却闹得沸沸扬扬。因为这场舆论风波,斌哥和他制定的进群收费1499元社群经营策略,以及500元定金询价操作,受到很多网友的质疑,甚至言论讨伐。

乍一看,这就是一个网友和KOL互撕、师生反目成仇的故事。但是,事实远比我们想象的错综复杂。

我们无意通过吃瓜站队,也无意参与任何一方的论战。决定记录这一网络事件是因为这不是个例,而是行业普遍现象。

我们看到,这个曲折的“网络代购事件”牵扯出了吉他行业购买渠道问题。

很多人线上找线上老师帮忙买琴或设备时,他会告诉你:“从我这买琴可以告别选择恐惧症,也不用担心是不是正品,更不怕买贵买错。但请注意:加微信交定金之后落实购买事宜,非诚勿扰,不接受闲聊,时间和精力实在不允许,理解万岁。”

当购买者决定付定金落实购买事宜时,双方都不会想到,一旦出了类似于这次吉他迟到半年事件,一不小心就会发展成翻脸事件。甚至还有人顺便扒出他以往卖过的次品,双方面临的风险都很大,典型的买卖不成,仁义尽失。

很多吉他爱好者和当事人一样,选择了看起来很靠谱、很有渠道的老师代购,但结果往往不尽人意。拿到满意的吉他皆大欢喜,如果购买期间有任何细节瑕疵,他甚至会觉得是该老师欺骗了自己。

因为,购琴者对意见领袖推荐的购买渠道期待值,高于公共购买渠道期待值。

线上KOL推荐的好处是有粉丝数给这个人的公信力作保。当然,风险也大,隔着屏幕跑路,你一点办法也没有。

或许他是一个合格的吉他代购,但他很难百分之百保证你收到琴的质量、售后就是你想要的。

很多吉他爱好者为了热爱的事物,愿意斥重金买琴,但并没有认真考虑,如何让自己的钱花出去时有保障,花的更爽,反而考虑更多的是,这把琴相比市场价能便宜多少。找意见领袖代购,自然而然成为这类群体购琴的首选渠道。

那么,私人代购口头承诺的到货时长用什么来保证,如果三个月不到会怎样?四个月五个月甚至半年才到是不是算违约。

问价之前,甚至要交500块定金询价,交了定金才知道是多少钱,你为什么在这买?优惠,还是说,服务比琴行或是官方旗舰店更周全?意见领袖的人格魅力真的抵得上有保障的流程?

就算这是一次很完美、顺利的私人线上交易,没有任何一纸合约约束,更无退换三包服务,售后又该如何保证呢?

很多人宁愿花更多的钱去实体店或者旗舰店,而不是找中间人或是代理店,因为,只有合理的渠道为普通消费者撑腰。

那么,实体店或是旗舰店就一定能买到比较省心靠谱的吉他吗?也不一定。线下购琴信息不透明,也可能会被坑。但认真花钱、用心做攻略,一定能收获更优质的购物体验。

当下稍显混乱的吉他市场时刻考验着消费者的买琴功力,这也是很多不懂吉他的人,宁愿通过私人渠道鉴琴、买琴的缘故。与此同时,我们看到很多线上KOL正在用大批粉丝为自己的公信力背书,成为资深的隐形代购。鉴于线上代购风险重重,还请各位慎选。

除了购琴的渠道问题,“进群交费”也成为大家的争议点。

早在国内吉他行业兴起之时,就有一众吉他从业者发明了进群收费制。斌粉圈这种偏私人订制的付费模式不是个例,但是经历这次网络舆论风波后,越来越多的人开始问:“1499元入群成为终身朋友,是收割智商税还是物有所值?”

据说,进斌粉圈,付1499元入群费就可以成为他的终身朋友,很多人毫不犹豫的付钱进群了,就连前面那位跟他因代购吉他事件闹的很不愉快的学生都愿意冰释前嫌,花钱进群。

花钱进群者的初衷无外乎能接触到xx大学的吉他老师,是一件多么荣幸的事,1499元也就是一把破琴的钱吧,能接触到群内高端大咖也是一个很值的投资。

仅仅是因为老师很有人格魅力吗?花999元,或是1499元进群就能和群主做朋友?网友表示:做朋友是不可能做朋友的,一辈子都不可能做朋友的,是朋友就不会让你交费进群的。知识付费就只是付费,任何包装都会起到画蛇添足的作用。

从内容生产者也就是老师的角度来说,收费既是目的也是手段。首先,用来屏蔽不尊重他人时间经验价值的伸手党和百度一下就能搞定的低质量问题。更为核心的目的是,KOL通过“售卖”个人时间和认知盈余来进行个人价值变现。

知识付费是完全没问题的,但吉他爱好者选择付费入群前还是要考虑:

知识付费已成为常见的盈利模式,大家各有所取,这点毫无争议。但让部分吉他爱好者感觉不适的是,有些自称是高端群的群主常常自带优越感,优越感来自于他有权挑选学员,不是谁都能做他的学员的。甚至,还会在公共场合直接告诉你:我的学员都是在社会上混的较好的人。

也就是说,这样的高端付费群选择的用户不是人,而是混的较好的人,愿意花钱入群的人。有的学员就认为:这样的知识付费似乎在拉开吉他爱好者之间的距离,或是给这个群体划分等级。

相对高昂的问答交流费用,并非每个人都有能力支付,因而经济能力一般的人只能借助于网络获取免费的知识,对有偿的知识望而却步。在这种教育情境下,专业知识鸿沟就会进一步加深。

当然,愿意或是不愿意输出内容是KOL们的自由,同时获得了流量与关注度也是他们应得的回报。他们不愿意免费提供,也可以选择收费模式。既然选择收费模式,就一定有义务为大家的消费体验考虑,每个吉他爱好者也有权评价付费过的KOL。

当然,你也不能因为KOL的运营策略出现了争议,就全盘否定他在教学上的输出,甚至上升到否定人格层面。

见证过太多诸如此类的网络事件,吉他爱好者的普遍感受就是:关注的KOL越多,就会见证越多他们饱受争议、人设崩塌、甚至凉凉的时刻,我们甚至一度怀疑自己的眼光审美。

那么,什么样的意见领袖值得我们一键关注并长久追随呢?

一般情况下,吉他爱好者选择关注并跟随某个KOL,会看重他们的学识、获奖记录、职位头衔,甚至粉丝数量。刚接触一个老师时,我们正是靠这些头衔对他们产生天然信任。

但在鱼龙混杂的吉他教育行业,大家也应该意识到:很多线上KOL老师个人简介可能存在虚假或夸大成分的。他们的各种头衔,粉丝数量,往往会蒙蔽部分初学者的眼睛,继而让初学者用真金白银支持他的商业版图。

至于,我们关注的KOL老师是否名副其实,他的粉丝关注量和内容质量是否成正比,见仁见智,跟随他们学到自己想学的东西,就不算浪费自己的时间和精力。

KOL有真材实料是大家追随他的基本条件之一,除此之外,我们会更看重他的人格魅力。人格魅力已成为他们吸粉的必要条件。

每每看到吉他圈的KOL老师陷入和学生互撕的境地,就会替他们的才华感到惋惜。

这种类型的老师往往为了保全自己的高大、权威形象,宁愿开除有异议的粉丝,可以说,即没有自黑精神,也无宽容心态,凡事上纲上线,动不动就宣布发律师函大多是不自信的表现。

这样既要靠公众形象恰饭,又不愿和大家平等交流,即喜欢立人设,又没做好应对人设崩塌准备的KOL老师,在互联网环境下生存是很危险的。

如果我们选择追随的KOL没有应对质疑,和网友交流的能力,我们就要做好他们随时有可能凉凉的准备。

这也说明,生长在互联网环境下,要靠粉丝、用户恰饭的KOL,不仅要有持续输出专业内容的功力,也要有引导网友言论取向的责任,上来就放飞自我,深陷骂战,并且不懂得及时止损的老师,未来或许会在脱粉的路上越走越远。

所以,学会和网友对话、打交道,也将是当代吉他界意见领袖的一门必修课,你关注的KOL是否具备这种媒介素养,也将决定你能跟随他们走多远。

你在付费入群、购琴路上遇到过哪些值得一提的事?欢迎在评论区畅所欲言。