热点 | 张亚东《乐队的夏天》“发飙”:技术流VS情感流?

(本文来源:公众号“上和弦”;原创:LoT)

近日,一段关于张亚东老师在《乐队的夏天》录制现场“发飙”的音频被泄露到网上,引来了很多观众的围观。据知情网友称,张亚东老师之所以会讲这么长一段话,是源于一位电台主持人针对台上一支乐队PK失利之后的煽情感言。

以下是张亚东老师的原话:

我觉得这首歌非常一般,完全没有听的必要,对我来说——因为每一个人感觉不一样,不要跟我说大象爱大象、蚂蚁爱蚂蚁的,音乐就是音乐,音乐有她自己的美,不要跟我谈这些。

我们的基础从来都是弹个吉他为了大学找个女朋友,上来就metal,音乐呢?我听不到音乐你理解我的意思吗?那Beatles有黑鸟。黑鸟哪来的?巴哈来的;你们看queen的电影,你们认为他们没有技术吗?

我们假设音乐是一门语言吧,有的人喜欢说高深的话,用很多词,想让自己变得很难懂,就像有些人靠卖弄技术,但对于我来说,所有的卖弄、炫耀有时候还可以(后面没听清,感觉不像视频字幕打得“卖弄炫耀都挺傻的”)但是如果有的人喜欢表述简单的话,像你刚才那种抖机灵的话,这个对我来说也太无聊了,就是平庸。

我们有一个群都是音乐人,还有乐手。我问了他们一个问题,我说你们怎么看技术流跟情感流,我们这个群里的人会说:“音乐门槛太低了,拿起吉他就以为自己是乐队,混进来太多这样的人了。”有一个录音师打了个比方我觉得很有趣,他说如果是芭蕾舞,有谁敢上去给我跳一段。

举例来说,唉我这首歌还没有完成,旁边一个人就会说屁话:“没完成有没完成的美啊,干嘛非要完成?”what?这什么玩儿意啊都是,没完成就是没完成嘛,我们为什么会给自己找一万条理由,想让自己变得合理,音乐是有门槛的,请大家尊重音乐,抱起那把吉他的时候要尊重这个吉他,要让他释放出属于他的声音,不要仅仅说自己…

张亚东老师的这段话信息量巨大,那么今天我们也借这个机会,好好聊一下亚东老师提出来的这个问题——你怎么看技术流跟情感流?如果对此你有想说,不妨在评论区留下你的看法噢。

我想将情感埋藏在音符里头

那么我们进入正题,首先我把我的观点说明白吧,我觉得在音乐里抛开技术谈情感,那不叫情感流,那叫伪情感流。

就如亚东老师说的那样,假设音乐是一门语言,我想用音乐来表达我自己的情感,但任何一门语言都有它约定俗成的规矩,比如每一门语言有自己的语法,如果我连语法都不知道,我用什么去把自己心里的情感表达出来?

音乐的情感不是靠专辑文案堆出来的,是流露在旋律与和弦之中的,靠一定规则营造出来的。有的人总觉得我脑子里就有灵感,我为什么要去系统的学习乐理?学这学那的不如写多一些歌,我才不想让这些条条框框限制我,这就是我的style,fk the rules!

但事实是,这些你以为的条条框框并不会限制你,它们反而是帮你突破自身的工具。从来没有一条音乐理论会告诉你,当你想表达啥啥啥情绪的时候,你必须这样写;它们更多是:hey,你想表达心碎的感觉是吧?那你可以试试从小调里借个iv级和弦哦。什么?不喜欢?觉得烂大街?那你可以试试别的xxx。可以看到,这些理论的支撑只会让你更加好的表达你想要的情感,用例子来说就是你更加会讲话了,终于不是在说只有自己能懂的语言了。

所以我觉得如果抛开了技术,单纯讲情感是说不通的,没有理论的支撑你压根就不能通过音乐让听众跟你产生共鸣,单纯的只是一种自我感动罢了。

我心目中真正的情感流是用音乐定下感情基调,用歌词或者MV将整首歌想表达的故事加具体化,我不否认歌词能让听众产生共鸣,只是这不应该成为你的音乐过于简单、一成不变的原因。

我或许不该这么浮躁

这句话或许你不爱听,但音乐是有门槛的,音乐也是有高低的,就像亚东老师说的那样,我们为什么总要给自己找一万个理由,让不合理的东西试图变成合理,把自己的不足说成是自己的特色?

或许你是技术流,那你去努力练习那些让人眼前一亮的技法;又或许你是情感流,那你去学习让自己的情感更好地融入你的作品中去,同时当一个感性的人,让自己更容易被环境所启发。不是拿起把吉他,会个F minor和弦我就叫音乐人的,你要学的,显然还有更多。

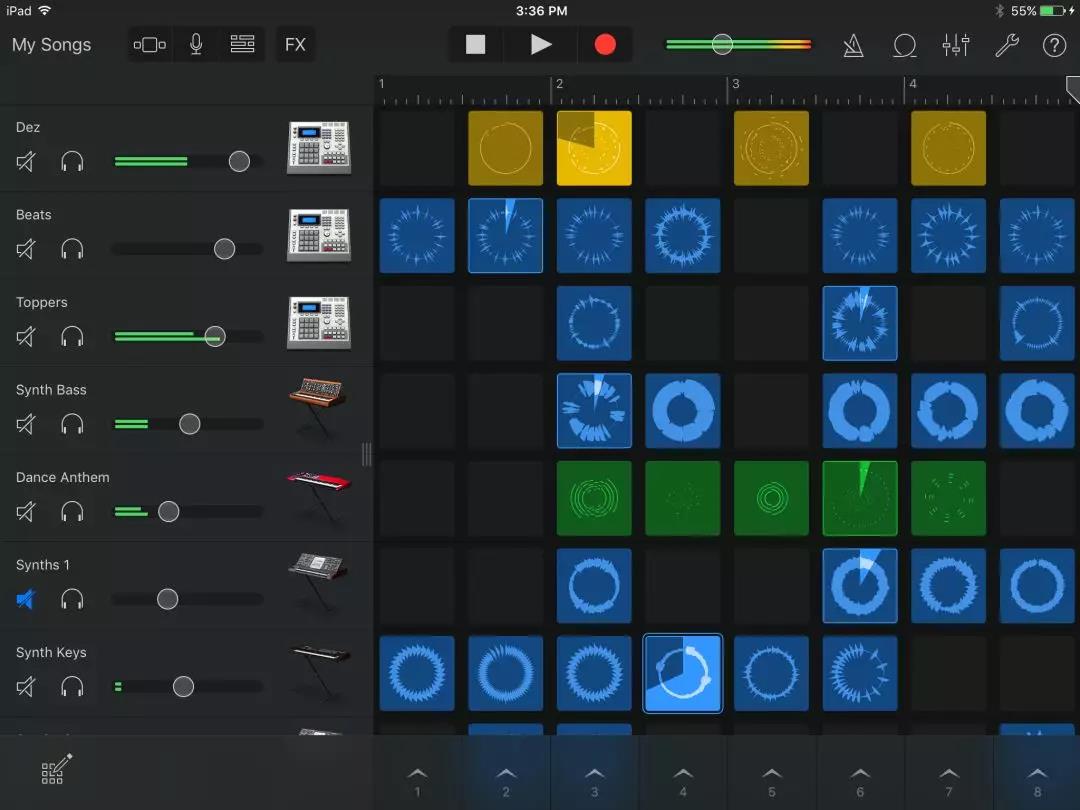

音乐是有门槛的这句话,不是想劝退大家,而是想让大家保持一个永远学习的心。很多人觉得玩音乐很烧钱,但事实上,就现在来说,音乐对于物质方面的门槛是相当低的,曾经一个人问我:“我想入门音乐制作,但我没什么钱,你能推荐一个比较便宜的宿主吗?”我当时给的答案是GarageBand,免费的,还有中文说明书,是一个相当友好的入门宿主。

然后那个人这样回我:“好的,但这玩意需要一个键盘吧?我没有键盘。”

我没再回答他的问题,因为即使我告诉他MIDI键盘没有那么的必要,他还是会继续说我没有吉他、我没有硬件合成器、没有外置效果器等等一系列的东西。与其说他想入门,还不如说他是想给自己一个“合理”的理由,不入音乐制作这个门。

在我写过的所有文章里面,我从来没有鼓吹过设备的重要性,以现在的技术,没有什么是一台电脑解决不了的。那当然我也不会贬低设备的作用,它们可以让你的音乐变得更好,但前提是你的能力能匹配得上。

一入门就追求最好的键盘、最好的吉他、数不尽的效果器,说到底你只是想靠这些物质上的东西让自己变得更加像音乐人而已。因为设备,买就完事儿了,知识呢?想法呢?那都是要靠时间跟精力去积累的。所以我们为何不放慢一下脚步?不要再用“音乐没有高低,音乐只有好听不好听”这样的话麻痹自己、给自己原地踏步找理由。

为什么我说得像亲身经历一样?因为五年前我也是这样想的。从前的我也是不肯学乐理,以为自己灵感可以决定一切,以为音乐没有高低,只有好听不好听。但一次又一次作品不如预期,那种落差感让我感觉特别没有安全感,这促使我放慢了脚步,重新去学习相应的知识。

距离我上一次发布新歌已经有两年了,这两年里我学了很多,对音乐也有了更深的理解,有的人可能以为我已经不玩音乐了,但这并不重要,我知道我还在玩、而且玩得比以前好得多,那就行了。

最后,笔者希望张亚东老师的这段话在《乐队的夏天》的正片中,可以被完整保留下来。

全部评论(共0条)