音乐圈 | 当我们谈论“鄙视链”的时候,我们在谈论什么

(文章来源:公众号“道略音乐产业”;原创:小碗)

音乐圈的鄙视链到底存不存在?存在!但是这样的鄙视链一点存在的意义都没有。

因为单就音乐审美来说,根本就不存在高低之分,那音乐类型又何来优劣之别呢?

2019年的夏天,注定是属于乐队、属于音乐的。一档名叫《乐队的夏天》的音乐综艺节目火遍了大家的朋友圈,也带来了关于音乐圈鄙视链话题的讨论。

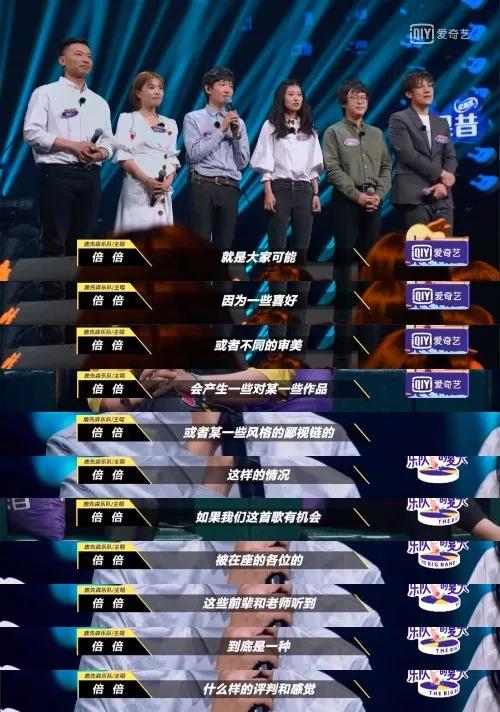

鹿先森乐队的主唱倍倍在演唱完之后,对着台下的各位老师发出了这样的提问:“流行音乐难道真的就应该一直处于音乐的最底层吗?”这涉及到的也就是我们经常会谈到的音乐圈鄙视链问题。

关于音乐圈鄙视链的问题,讨论最热的要属臧鸿飞去年在《吐槽大会》上的这番言论了:

大家这么热衷于讨论这条鄙视链的原因在哪?只是为了饭后吃瓜图一乐呵吗?这样的鄙视链是否真的存在呢?

在《乐队的夏天》节目中,高晓松这样答了倍倍的提问:

话说的一点没错,也确实是一个专业的音乐从业者应该有的包容和中立的态度,但即便是这样犀利且有说服力的言论,依然无法掩盖一个事实,那就是在我们普罗大众或者极少部分专业的音乐从业者眼中,这样的鄙视链确确实实存在。

不光音乐圈,只要有多元化文化存在的地方,就有好与坏、优与劣的对比(你可以不接受,但是并不能因此否定它的存在),一旦有了对比,优越感也就应运而生,鄙视链大概就是从这时候开始的……

关于音乐,有一种观点认为,其无外乎就是器乐和人高度结合后的产物,所以如果从这个方面考量的话,音乐技术可能就是将不同的音乐类型区分开的重要因素之一。

毫无疑问,古典乐从技术操作上来说是最难的,他们单是靠着自己对音乐的理解,没接受过所谓的音乐专业教育和训练便自学成才、写出震惊世界的曲子,其技术之艰难和影响之深远,都是具有时代性的。

另外,古典乐的入门门槛也很高,没有绝对的热爱和绝对的创作能力,是写不出那样的作品的。而且,除了创作者之外,古典乐的听众也有一定的门槛,也就是说,需要了解一定的信息、接受过一定的熏陶才能听得懂古典乐,且古典乐还是后来一切音乐的源头和鼻祖,其重要性和地位自然不言而喻。

说到爵士乐,他们中的很多大师可能不识谱,也没接受过专业的训练,甚至从某种程度上来说是个“乐盲”,但是更多的黑人音乐大师,靠的是根植于自己血液中的“音乐敏感”和对音乐的个人理解,创作出了很多具有划时代意义的作品。

爵士乐的创作门槛就不说了,很多东西都来自于其民族和天性的一部分。

再说摇滚乐,除了标配“三大件”吉他、贝斯和鼓之外,通常好的摇滚乐作品在编曲的时候还会融入更多的元素,像是管弦乐等等,在专业性上还是有一定的要求,也是有技术的门槛的。

但是到了流行乐,好像很难再看到创新,流行音乐的创作更多是按照一些套路在走,技术难度上看似有了一定程度上的降低,且它的音乐受众之广也再一次印证了其乐迷受众的门槛之低。

在很多人看来,流行乐只要有了一个朗朗上口的旋律,就能快速的在人群中流传开来,很多洗脑歌就是这么来的……所以,音乐技术和入门门槛上来看,相对前面的几种音乐类型来说并不是那么的高,可能这也就是其之所以处于那所谓的鄙视链的最底端的原因吧!

然而,以上这些技术原因和欣赏门槛的存在,并不应该是鄙视链合理化的借口。

随着时代的更迭,是不同的创作形式诞生了不同的音乐类型,而这些不同的音乐类型又在不同时期占据着各自的主流位置,拥有着各自不同的受众,仅此而已,并不代表着一定要有个优劣之分,更不代表着某一种音乐类型可以占据某一个高点去鄙视另外一种音乐类型。

所以,音乐圈的鄙视链到底存不存在?存在!

但是这样的鄙视链一点存在的意义都没有,因为单就音乐审美来说,根本就不存在高低之分,那音乐类型又何来优劣之别呢?

编辑:WuZH

全部评论(共0条)