创作 | 你敢这样写歌吗?写一首火一首!

(本文来源:公众号“上和弦”;原创:LoT)

貌似最近大家都在撕花粥的新歌《何苦来哉》“抄袭”了《新宝岛》,原因是两者的一个旋律动机高度的相似,但出于抄袭对于一个音乐人来说是一个很重的罪,所以笔者对此还是持观望态度。

比起定罪,我们更应该思考的是为什么以前的音乐人就不会被爆这么多关于抄袭的丑闻,而如今这些网红歌手却几乎每一首歌都会被“锤”抄袭?或许以下这个视频可以解答这个问题。

某音神曲甜蜜小情歌套路公式

☟看完你也会写歌了☟

https://v.qq.com/x/page/g0886ujkugh.html

视频 :by 弦姐

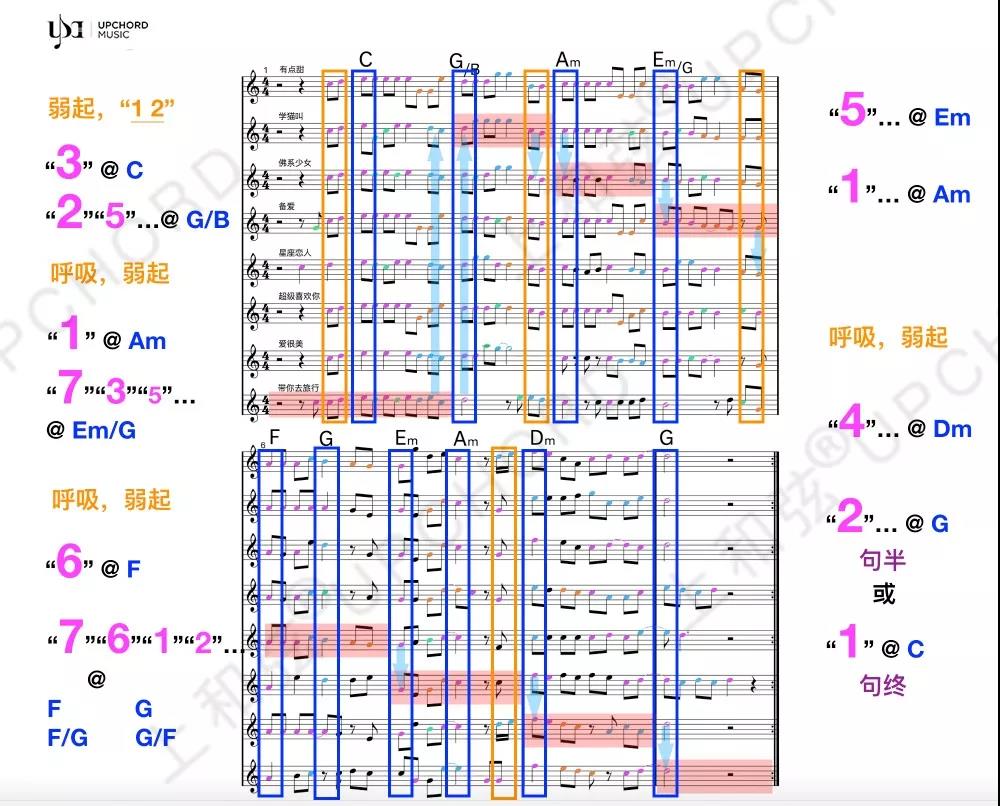

完全一致的呼吸气口,非常近似的节奏逻辑,高度吻合的先现音,如此统一的和声走向,这么公式化的套路,造就了听感非常一致的动机。

(谱例分析,结合视频更易理解)

这么多首歌“连连看”都毫无违和感,所以到底谁抄谁?全都是歌曲的商业化套路公式。

但是你们真的愿意这样写歌吗?

谈到抄袭跟商业,今天这篇推文的主角可谓是抄也抄了、商业也商业爆了,或许前两天播出的综艺节目《中歌会》上,就有人见识过这位了,如果你已经知道他的名字,那你应该已经知道他的“威水史”了,但如果你没听过这个名字的话,今天笔者就带你认识一下。

科班毕业、拥有自己公司的90后“创作型”歌手

如果你之前不认识宋孟君,你现在脑子里的想法应该是:“宋孟君?什么十八线小歌星?抄袭都火不了。”如果你是这想法的话,笔者建议你百度一下喔。

看一圈之后你会发现这人现在混得貌似还挺好的,一堆头衔,比如“90后原创代表歌手”、“神曲偶像第一人”等;此外,他还毕业于星海音乐学院、拥有自己的公司叫云猫文化,开创了C2B的商业模式;他微博有124w 粉丝(截止文章发布日期),他的歌曲多次登上QQ音乐网络歌曲排行榜第一,在酷狗音乐上单2018年这一年的播放量就高达9.7亿次。

如果你问:“如果真就像你说的那样,宋孟君是个copycat,为什么他的歌还有这么多人听?”ummm,对于这个问题,我们会在下文详细的说,但首先笔者先给大家回顾一下这只copycat的抄袭史。

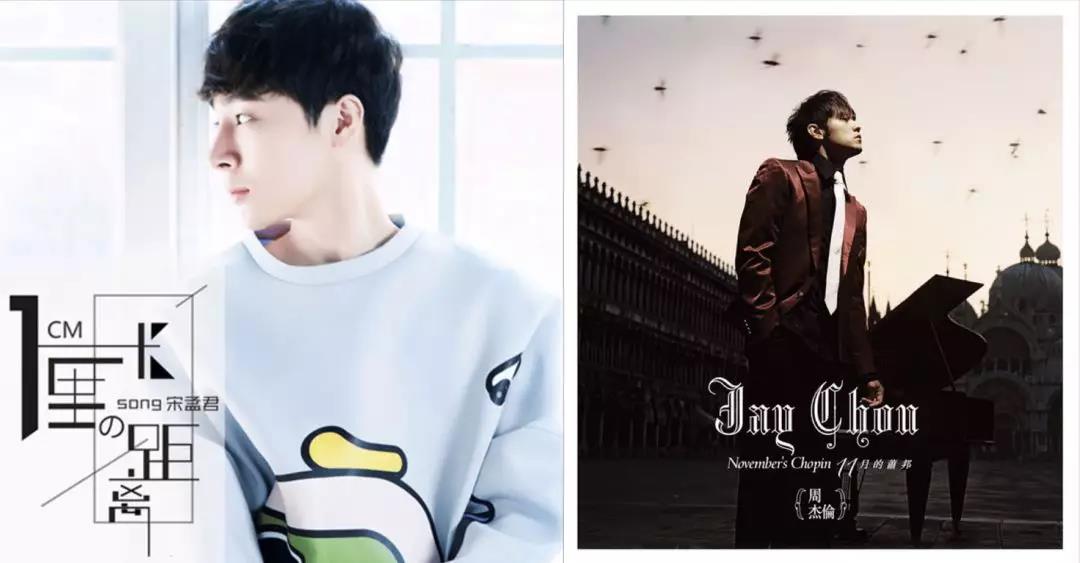

与各大热单保持一厘米的距离

就像文章开头说的,抄袭,对于一个音乐人来说,就宛如死刑一般,所以我们在评判一个人是否抄袭的时候不能草率了事,而宋孟君的抄袭技术有多厉害?厉害到可以让你一听就知道他抄了,不带一丝的掩饰,为什么这么说?你们去听听他的《一厘米的距离》就知道了。周杰伦的《夜曲》都听过吧?宋孟君的这首《一厘米的距离》真的就像歌名那样,与周董的《夜曲》保持了一厘米的距离。

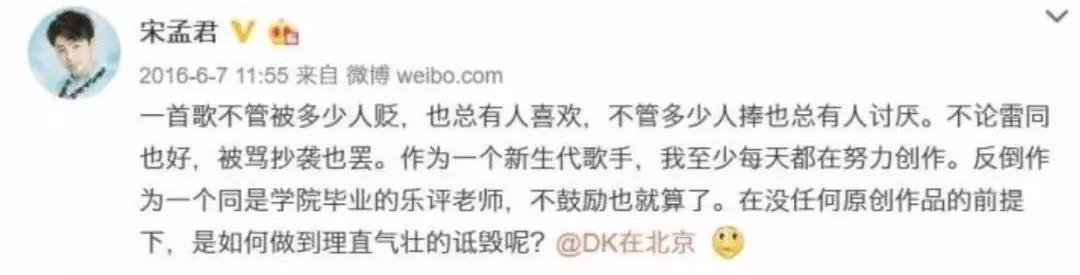

当年很多人都听出来了抄袭,有的媒体还将他的行为形象地称为“洗歌”,类似于文章的洗稿,都是将别人原有的作品东改改西凑凑,强行变为自己的作品。著名乐评人邓柯老师也直接点名,称宋孟君将夜曲改得面目全非,但宋孟君当时给出的答复却是:“在没任何原创作品的前提下(指邓柯),是如何做到理直气壮的诋毁呢?”

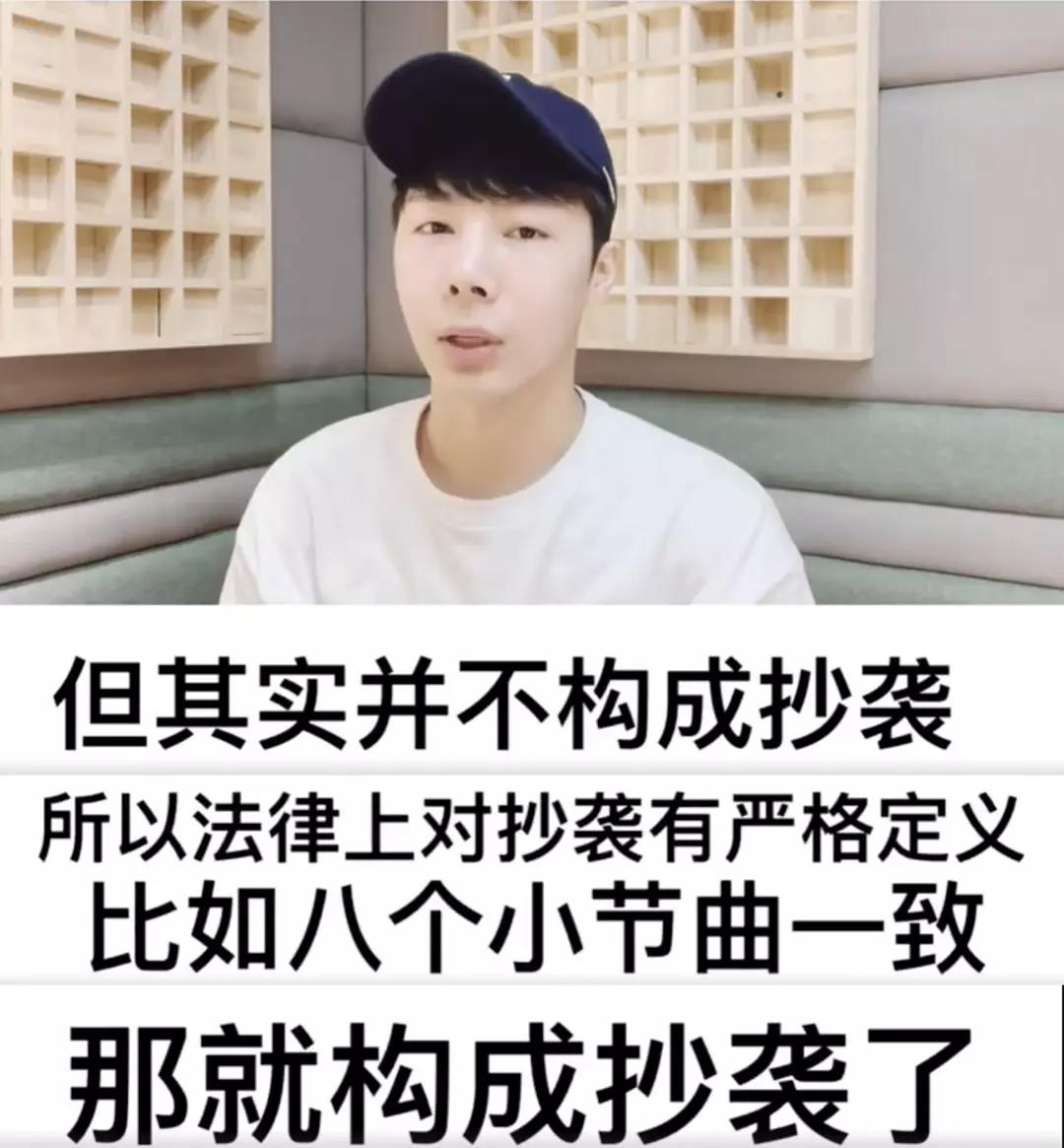

而最近,他又在自己的微博上发布了一条视频,重新提到了这件事,谈自己没有抄袭,谈邓柯跟网友对他进行了人身攻击。这视频有两个槽点(如果那明显得不能再明显的autotune也算的话就是三个了),一是把Demo打成DOME(这一点先记着,是一个伏笔);

其次是所谓的八小节抄袭论,我不知道要说多少次才能让这些人知道,法律上没有这个所谓界定,抄没抄袭也轮不到你一个人说的算,就《一厘米的距离》来讲,如果周董要追究,估计你真不敢在这冷嘲热讽。

有趣的是,一方面宋孟君否定了他使用了洗稿式创作手法,另一方面却对媒体宣传他们常用的Beat创作模式。

原文名称:【“洗脑神曲”流水线:一首歌几小时制作上线,身价上千万】

按照宋孟君自己的说法,那么《一厘米的距离》可能就是因为他“经验不足、或对之前作品太熟悉,容易受到创作干扰”,毕竟他自称是周杰伦的粉丝呢。

在这里稍微说一下所谓的Beat创作,这种模式通常都用于说唱音乐,而且买beat写歌也是近几年才火起来的制作模式。Beat Maker(俗称写beat的)发现与其让自己的作品专供给某个艺人(写beat的这么多,艺人也就那么点),还不如摆在一些Beats销售网站上让网友付费使用,毕竟油管网红没事也喜欢rap上几句。用来说唱还好,但你说用来写个流行歌?花粥的《出山》被骂成什么样你心里没点数吗?不仅是因为她没买断就进行了商用,而且是因为这种模式根本就不适合这些风格的音乐。

那么说唱为什么就可以?你可以试试将Logic或者Eminem的歌词套在4/4拍的节拍器上,因为说唱更加注重的是Rapper/MC的歌词跟Flow,如果你跟一些说唱歌手合作的话,有些时候他们可能会抱怨你把Beat写得太花哨了(旋律的东西太多了),抢了他们的风头。

一份抄袭歌单,好奇的朋友可以找来自行体会

回到正题,宋孟君在这之后,就收敛了一点(其实也没收敛多少),然而这个文章的重点其实不在于他抄袭的事,而在于他的商业,商业得吓人。

喜欢音乐?他只喜欢钱。

不管对你来说音乐是何物,但对于宋孟君来说,音乐只是台ATM。

与其说他喜欢音乐,不如说他喜欢流量跟流量带来的经济效益。你不难发现他真的是商业到爆炸。前文我们提到他把DEMO拼成了DOME,表面看着是无意的,但实际上可能是早有预谋的。为什么这么说?因为在那个视频发布的一个星期后,他公布了一首名叫DOME的单曲...巧吧,简直就是商业鬼才啊。

文章的开头说过宋孟君同时也是云猫文化的CEO,云猫文化可以理解为是这些歌曲的生产车间。他们所说的C2B(Customer to Business)商业模式其实就是按照听众的喜好来制作歌曲,这跟我们平常的制作方式是反过来的,正常的歌曲创作都是音乐人决定内容,听众听就是了。

出于C2B这样的商业模式,宋孟君的歌曲内容,很多都是当下的网络热词,比如在双十一前夕发布一首《买买买买买》,在“像极了爱情”这句话火了之后,第一时间就发布了一首《像极了爱情》。

不仅如此,他们还会蹭一些当下很火的歌曲的歌名,比如《学猫叫》、《9277》,对这些原本就很火的歌曲,宋孟君团队也相应地做一首同名曲,将利益最大化,有点像碰瓷...

那网络时代什么都追求速度,但音乐制作不能纯拼速度,这就造成了一个矛盾:我要快的话,质量上不去;我要谈质量,速度就快不了,但速度不够快你就赚不了这个热度。

所以脑子里只有钱的所谓“音乐人”选择了前者——抛弃质量只求速度。

在采访中,宋孟君说到《像极了爱情》这首从无到发布一共只用了一天的时间。

什么概念?编写、录音跟后期所有工序加起来才一天,如果你是这首歌的作曲跟编曲,你敢用点别的和弦进行吗?你敢尝试一些新的音色吗?你怕是连鼓都只能用Logic Pro的鼓手自动生成了。

所以我们说如今越来越多的歌听起来都差不多,用来用去都那几个和弦进行,听起来能不一样吗?一天完成一首歌的从无到有、从制作再到发行,哪有时间去冒险?连个音色都不敢用别的,谈什么创新?

还有那个所谓的C2B商业模式,说到底就是什么火就做什么,这样的模式下,音乐究竟是什么啊?更多的可能只是纯粹的商品吧?如今的听众被培养成什么样?不是卡农进行听不下去,配器多一点就抱怨编排得乱,更有甚者连旋律跟和声不在一个调上都听不出来,还在说好听。

这不是我心目中音乐该有的样子啊!

对,音乐人要吃饭,有一点商业元素很正常,但正是上文这些商业感爆棚的音乐,让真正热爱音乐的音乐人走投无路,最终要么放弃、要么成为自己曾经讨厌的人——生产“音乐”的商人。

乐观点!这一切需要时间去改变

说实话这原本应该是一篇爽文的,但找资料的过程让笔者爽不起来/非常不爽,我更加地明白当前我们所处的环境有多么糟糕、多么无助。

但看一看我们这段时间推文的留言区,我发现还是有很多人在意音乐、对音乐有要求的,且随着我们的经济越来越好,人们的音乐审美也是会有所提升的,但这一切需要一个前提,那就是时间,毕竟五年后,谁还听《学猫叫》?

但五年后我一定还在听M83的Wait。

对于创作者,我们需要时间学习一些新的东西,寻找属于自己的音乐,不断地去完善一个问题的答案,那就是音乐究竟是个什么东西?

而对于听众,他们需要时间去走出那一个舒适圈,去体验一些从未听过的新音乐。

科技的发展让我们可以或多或少地脱离资本的控制去做一些属于自己的音乐,这是我们的优势。说起来可能会有点中二,但这一切,或许还真就需要我们一起来改变。

这一篇文章的目的不在于让宋孟君的团队倒闭,这是不现实的,我也不是批判他们的歌土,我更想讽刺的是他们这种为了利益而去大量生产所谓的“网红热单”的行为,这对整个环境造成严重的打击,我们不需要第二个宋孟君,也不需要第二个云猫文化。

请大家记着自己热爱音乐的那一份初心,

写出让自己心满意足的作品。

音乐从来都不需要迎合,而是引领。

编辑:WuZH

全部评论(共0条)