热点 |《乐队的奇葩说》本期论题:一个专业乐评人的自我修养

(本文来源:公众号“上和弦”;原创:刘野)

“乐评不是请客吃饭,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭让。乐评是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。”

——窃·小野

大家好!我是非专业乐评人小野,今天跟大家聊聊一个专业乐评人的自我修养。

前天被《乐队的夏天》连夜刷屏,一边感慨乐队圈子真的是熬出了头,一边是感慨专业乐迷团,太不“专业”。

本以为乐夏请来的专业乐迷,年龄圈层偏大,不容易被资本流量这些东西影响,能够清醒理智的对乐队作点评。然而,就专业乐迷拿麦克风讲话的那一小段儿,就让我感受到莫名其妙的优越感。颐气指使、蛮横霸道的中(gan)二(ga)气息溢出屏幕。

乐评不是革命

我将乐队的夏天第七期下,专业乐迷团点评的那10分钟反复拉扯看。

我想了很久忽然间明白了点什么,乐评人从来就不仅仅满足于做音乐媒体的鼓吹手,不满足于宣传时无关痛痒的点缀,这些用力过度的批判,给我了一种感觉;他们有更大的图谋,他们内心可能真的暗搓搓的想把乐评跟革命并列在一起。

我为这些严苛、优越、唯心的乐评人找到了一句口号(伟人不要骂我QAQ):“乐评不是请客吃饭,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭让。乐评是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。”

但是,音乐可以是革命,文学可以是革命,乐评不能是革命。

——乐评本身因附着于音乐而存在意义。

乐评的产生是在音乐体验之后,进行理智的回想,冷静的反思。在这个活动中理智和冷静是最重要的两种能力。

因此乐评的内容不适合一场革命。

类似于想要靠音乐批评来扭转音乐圈的风气,提高音乐人创作水平,或者推动一个音乐时代的更替…这些伟大的想法只能归结于想的太多。乐评从来不会(将来也不会)成为音乐圈的主力。但是改善音乐风气、促进音乐创作、吹优骂劣还是可以的。

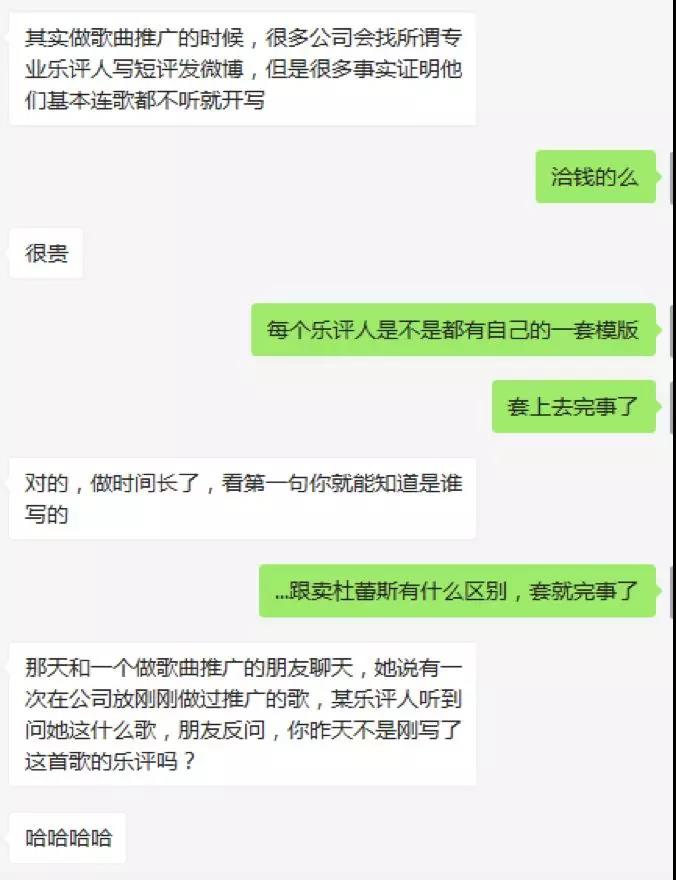

态度不真诚,乐评无意义

乐评的工具属性是桥梁,是将音乐与公众进行衔接的纽带。在这个过程中能够进行沟通的真诚态度是至关重要的,它决定着乐评人能否将自己的审美、观点、价值判断成功输送至观众的耳朵。

但是像某位专业乐评人这般,如此用力过度,牺牲掉真诚地态度来保持自己批判的姿势,像极了爱情。

态度不真诚,没有观众的理解和共情,只能是乐评人一人在哪自嗨、自娱、自乐。乐评本身就不是靠内容取胜,而是靠分享、引导、表达、判断来获得掌声。

吹毛求疵的批判姿势不会显得清醒和理智,尊重真诚的表达态度也不会显得奉承谄媚。

因此,态度不真诚,乐评无意义。

然后,乐评最佳真诚奖颁给张亚东!

从乐评人的角度,张亚东显然比专业乐迷团的乐评人更要专业,让人感慨还是音乐人才能理解音乐人。温尔文雅张亚东,其真诚的态度,委婉的点评,让人不知不觉就去接受他的观点。

当音乐批评不再以吹毛求疵为原则,本身便成为“诗意的东西”,它才能算是适宜艺术作品的批评。

——巴巴拉·迈尔

乐评是以客观的角度表述主观的判断

“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”,本意是仁者见仁,智者见智,但是被很多人引申到嘴里就变了味了。

——“听音乐本来就是一个主观的事情…”。

然后很多人会以此句为圭臬,拿来随意反对别人的观点,或印证自己的观点。

但是音乐的美感是具有共情的,音乐相关的技术性知识也是通用存在的。因此以客观的角度去表述主观的判断,显得尤为重要且不可或缺。

以乐夏的某位专业乐迷发言为反例:“你跟我说他破圈了,但是我认为他没破,你认为他破了吗?他没有破!你我都是见过很多演出的人,你说他破了吗….”

他一直在“破圈”这个无关音乐的话题进行来回纠结,太过于主观并未从专业程度上解读个所以然来。让听者觉得莫名其妙,一脸懵逼。

而且没有广博的文史通识素养去支撑自己这种主观的观点,显得固执己见,尬而不合。

然而如果能做到以客观角度表述主观判断这一点,譬如说:“旅行者乐队因为要配合周洁琼,在音乐的编配和呈现上,舍弃了很多属于他们自己的东西,所以我不投给他们…”会显得尊重音乐,尊重讨论者。

“最好的评论是本身能像原作一样给人启迪,给人留下印象的评论。”

——舒曼

责任与热爱

乐评人也是人,难免受到现实利益关系的影响。但是对音乐的热情和热爱,对于美感的感受与欣赏,这些价值都是普适且通用的。

音乐不可能有绝对的标准,但是每个人都会有一个相对的批判标准,所谓评判、评价、评断、评估,都有可能对某些人某些事物产生或好或坏的影响。

因此以热情和热爱来保持自己对音乐人,对听众的一个责任心,是一个乐评人最重要的根基。

就像仙人跳一样,身价自然也跟着仙人跳。可惜是脸先着地的。

学学我,想装比就找面镜子自己给自己磕头,这才是真朋克。爱你们哟~

编辑:WuZH

全部评论(共0条)