纵观各类摇滚着装,果然中国最潮

(本文来源:公众号“Soundlibrary声音图书馆”;作者:天枫巫师)

“摇滚范”

一开始是没这个标签的,亚文化与摇滚乐的碰撞结合,有些刻意为之,有些经过时间发展,然后渐渐的上升为主流文化。在这样的情况下大家才发现摇滚是有特定装扮的。

那么

“摇滚范”的着装是什么样子的呢?

摇滚最初始的时期并没有什么特别的装扮,那时的摇滚明星几乎都是穿西装上舞台,并且头发梳得油光闪亮。

Bill Haley & His Comets

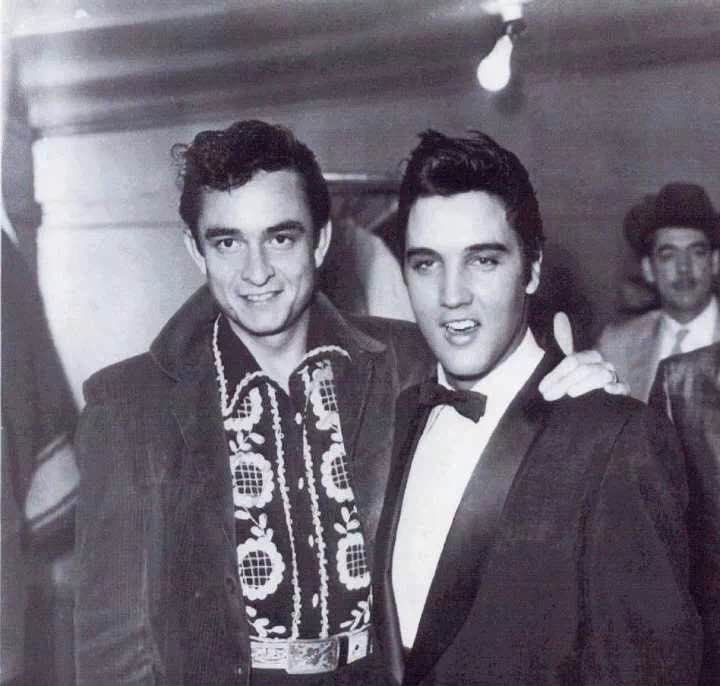

Johnny Cash与猫王

而现今的“摇滚装扮”,不如说是那些反叛的亚文化现象与摇滚乐相结合后形成的。且听我一一道来。

“Teddy Boy”与“飞车党”

“Teddy Boy”与“飞车党”

1955年,一部美国电影《Blackboard Jungle(黑板丛林)》在英国上映,影片描述了50年代的青少年问题。

影片最先在伦敦南部地区上映,这个区域在伦敦一向以秩序混乱而出名,可是又充满了新型的艺术家。之后,青少年开始在电影院闹事,他们把电影院的椅子弄乱,然后在过道中间跳舞。这些青少年被称为“Teddy Boy”(其实就是小流氓,古惑仔),他们有自己的穿衣风格,穿着深色长款的整洁天鹅绒夹克上衣,紧身的直筒裤,橡胶底的鞋还有皮绳式的领带。他们的头发经常是打了很多的发蜡,看起来很油腻,前段的头发弄卷,两边的头发向后向上梳顺滑(也有点像猫王的“飞机头”,日本漫画中很多不良少年的发型就是这个样子)。

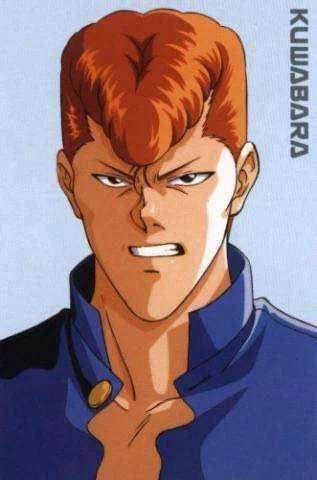

幽游白书桑原和真的发型

就是这个死样子

约翰列侬最早就是个“Teddy Boy”。

有部电影叫《无处的男孩》就讲述了少年列侬的故事(说实话,摇滚巨星几乎大部分都家庭不幸)。

电影剧照中列侬的Teddy Boy形象

电影剧照中列侬的Teddy Boy形象

“Teddy Boy”是叛逆的,恰好摇滚乐也是,这两样合在一起真的毫无违和感。哦对了,还有一样好东西——摩托车。“Teddy Boy”后来因为要骑摩托车,于是天鹅绒服饰改成了机车皮夹克,然后“飞车党”就诞生了(一本正经胡说八道)。

对,我又要安利电影了——《飞车党》

帅得不要不要的马龙·白兰度

“嬉皮士”

出现于六七十年代的嬉皮士,这个名称是通过《旧金山纪事》的记者赫柏·凯恩普及的。

那时美国正越战,种族歧视也很严重,许多美国年轻人用公社群居和流浪的生活方式来反应出他们对民族主义和越南战争的反对。他们提倡“爱与和平”,“要做爱不要作战”。

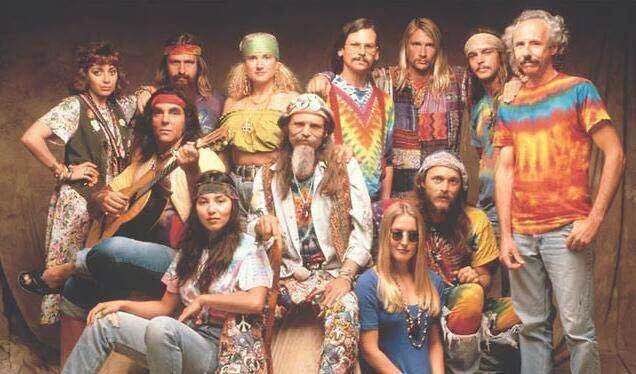

嬉皮士的装束挺有特征的。

象征善良,爱与和平的花环

皮革,木珠,玉石手镯项链(与东方佛教有关,像披头士就与印度颇有渊源)

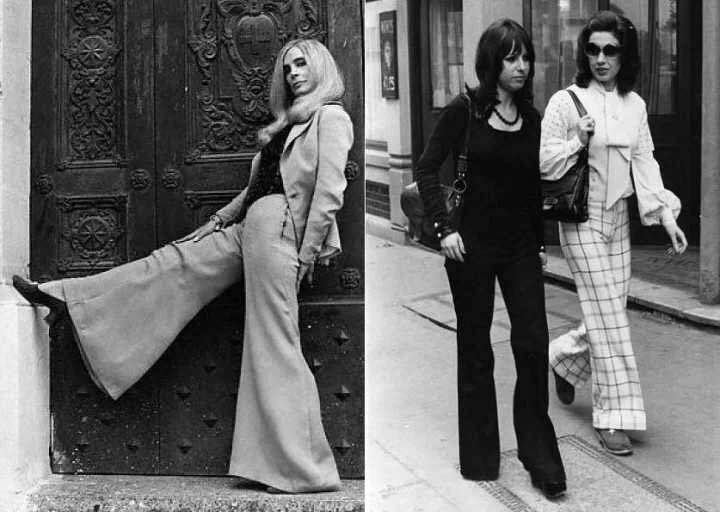

喇叭裤

扎染T恤,邋里邋遢的长头发,长胡子

印第安部落羽毛饰物

波西米亚风流苏,大摆裙,头带等等

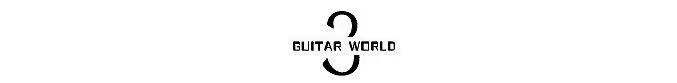

'光头党'

光头党(Skinhead)文化产生于上个世纪六七十年代的英国伦敦,最初风行于工人阶级子弟中,随后该文化席卷英国和世界。

它受到摩斯族(Mods)和西印度群岛移民(主要是牙买加裔)“粗鲁男孩”文化(Rude boy)的影响,在音乐、时尚和生活方式上呈现出许多两者的特点。

最初光头党形象非常符合他们工人阶级的经济条件:工装靴(马丁靴,军靴)、直筒牛仔裤、衬衫和背带。而光头既有方便工作和打斗的原因存在,同时也是对中产阶级嬉皮文化的反叛。

早期的Skinhead还保留着一些摩斯族的审美,他们吸收了一些牙买加Rude boy的文化特色,在音乐上以欣赏斯卡(ska)和早期雷鬼为主(在节奏减慢和加入更多拉斯塔法里以及非裔民族主义内容的歌词之前的雷鬼乐)。

早期的光头党,他们没有什么政治倾向。

这形象跟嬉皮士比起来倒是不矫情,非常干练

后来发展成“Neo-Nazi Skin”新纳粹光头党,这帮人就有着强烈的种族主义倾向,他们白人至上。

非常可笑的的俄罗斯也有这样的群体存在。

可笑的俄罗斯纳粹光头党

再后来,八九十年代光头党内部发展出'SHARP Skin'(SkinHeads Against Racial Prejudice,即反种族歧视的光头党);

一部分工人阶级发展出“RUSH Skin”(Red and Anarchist SkinHeads 红色反政府光头党或者叫社会主义光头党也叫“Red SkinHeads”)。

哦对,后来还有个Gay SkinHeads(同性恋光头党)。

SHARP Skin标志

国内有一伙受“蜜三刀”乐队影响的“光头党”,当然了,他们肯定都是“SHARP Skin”和“Red SkinHeads”。

中国光头党

“PUNK”

七十年代,又是英国出现了朋克(英国真是专门生产流氓),受那时全球经济影响,英国也是呈经济下滑状态,失业率居高不下,全国限电,食品短缺,很多人一周只有三天开工,这就造成了许多年轻人一方面无法拥有足够的收入另一方面则是精力无处发泄,这些青年就成为了朋克。

朋克最有代表性的装扮就是“莫西干头”,以及耳鼻口穿洞挂环。

他的衣服装饰,与“性手枪”的经纪人Malcolm McLaren关联很大,他当时觉得成立一个朋克乐队有助于帮她的女朋友Vivienne Westwood卖衣服。

结果证明很成功,他们以“朋克”为调色板,创造出许多青年喜爱的服饰,Vivienne Westwood也成了时装界的“朋克教母”。

破洞画骷髅、画美女的T恤衫,破洞牛仔裤,铆钉机车皮衣与“飞车党”很相近。

这个可能大家都知道,就不多做展开了。

朋克男女

“哥特”

“哥特”作为从后朋克后期发展出来的风格在着装上有借鉴一些朋克元素,但仍然有着自己的风格。

因为“哥特”本身就中世纪城堡教堂的建筑样式,有很深的文化底蕴。

基本上苍白皮肤,黑眼影(烟熏妆),黑唇膏,黑色指甲油,再加上黑色红色头发,深色、黑色、红色衣服,营造出华丽,复古,阴暗的氛围效果就可以了。

一定要制造出自己有病,脸色苍白的样子

哥特女孩

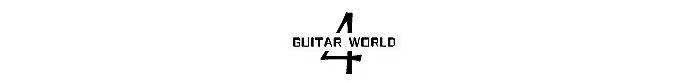

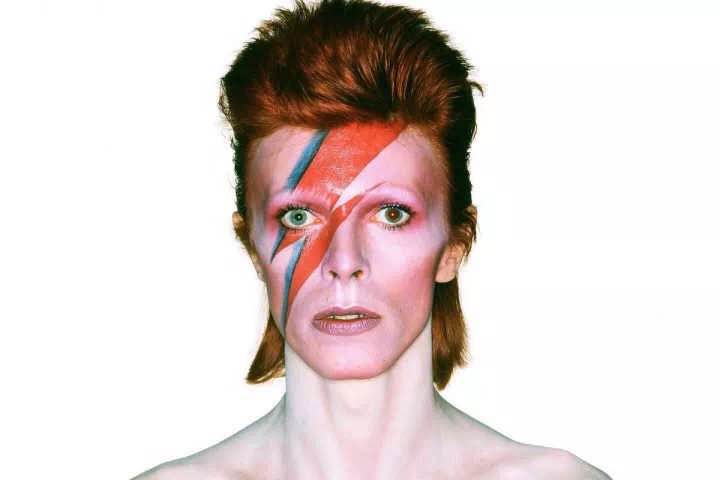

“华丽摇滚和视觉系摇滚”

这两样其实是一回事,只不过欧美叫华丽摇滚,在日本叫视觉系摇滚。

上个世纪七十年代,迷幻摇滚逐渐式微后,年轻人们急需另外一种更炫酷更加能张扬个性的风格,华丽摇滚应运而生。

这些人将王尔德和他的《道林格雷的画像》当做精神偶像,以跨性别和同性恋倾向作为他们最为明显的标志。

最初的几年,画风还比较正常

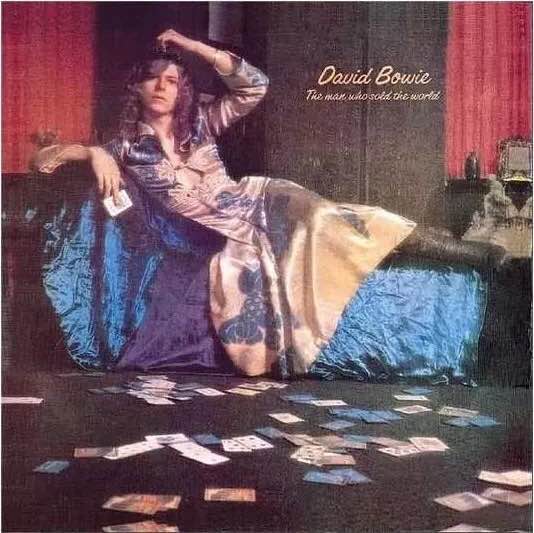

后来David Bowie横空出世,其实一开始也是比较正常的

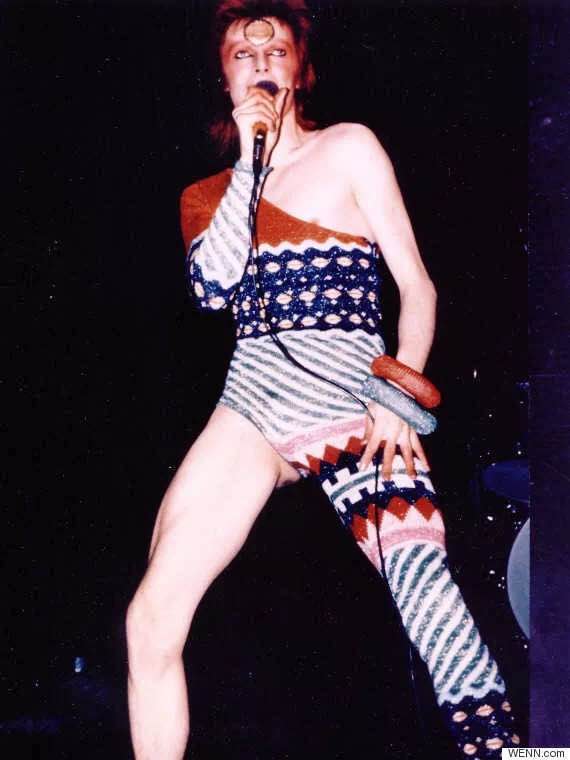

再后来,到了Ziggy Stardust时期,宝爷就开始跑偏了,并且带偏了整个乐坛

也就是从72年前后开始,David Bowie开始和日本服装设计师山本宽斋合作,我们可以从中明显看出日本文化的影响

73年的Slade

当然,这是舞台效果为主。

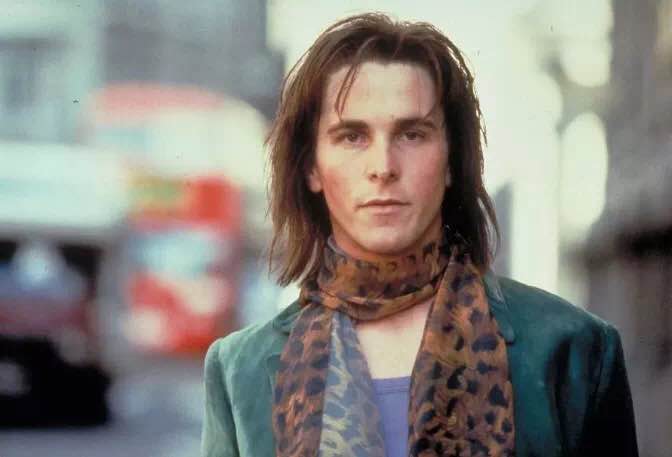

至于当时的摇滚青年们,日常装束基本可以参考著名的电影《天鹅绒金矿》里的老爷(克里斯蒂安·贝尔,我真的没有黑他):

妖娆的画风在摇滚史上虽然也只算得上昙花一现,只有三四年的辉煌历史。

但是,他们的影响力可以说一直流传到现在,无论是后来的朋克,哥特还是金属装束中都能寻觅到它的影响。

当他们远播到亚洲,则成就了日本的视觉系:

杀马特啊洗剪吹

“金属”

金属作为摇滚乐里的一个大分支,它的流派极多,这就导致装扮风格不尽相同,或许只有大长发是一个明显标志。

根源金属

不列颠金属新浪潮

华丽金属

华丽金属

激流金属

死亡金属,和激流金属还挺像的

黑金属

哥特金属

美式重金属新浪潮

其实还有很多。

可能有一些朋友会问,那么中国摇滚范儿的着装是什么样子的呀?

海魂衫

二手玫瑰大花布衫

中国摇滚是可以这样的,别笑,各大音乐节少不了这样的装扮,这多有中国特色呀。

编辑:小楽

全部评论(共0条)